介護サービス・制度

2025-03-12

【介護福祉士が解説】終末医療の基礎知識と後悔しない最適な選択とは

終末医療とは、「最期のときをどのように迎えるか」を考え、サポートする大切な医療ケアのひとつです。とはいえ、延命治療の判断や最期のときを過ごす場所の選択に悩む方も少なくありません。

本記事では、介護福祉士の視点から終末医療の基礎知識や選択肢、後悔しないためのポイントを解説します。具体的な事例も交えながら、最適な終末医療を考えるための情報をお届けします。ぜひご参考になさってください。

終末医療とは?

終末医療(ターミナルケア)は、延命を目的とした治療を中止し、身体的および精神的な苦痛を和らげ、生活の質(QOL=Quality Of Life)を維持・向上させることを目指すケアを指します。

老衰や病気、障がいの進行により、治療の効果が期待できない状況で、余命数か月と判断された時点からの期間を「終末期」と呼び、その時期に行われるケアが終末医療です。近年では「自分らしい最期」が注目されるようになり、本人の意思を尊重した医療の重要性が求められるようになりました。

公益社団法人 全日本病院協会では以下を「終末期の定義」としています。

- ・複数の医師が客観的な情報を基に、治療により回復が期待できないと判断すること

- ・患者が意思を伝えられない場合を除き、患者・家族・医師・看護師等関係者が納得すること

- ・患者・家族・医師・看護師等の関係者が死を予測し、対応を考えること

引用元:終末期医療に関するガイドライン~よりよい終末期を迎えるために~

終末期の判断は医師の独断ではなく、客観的な根拠をもとに、患者とそのご家族との合意のもと行われます。日本では、少子高齢化が進む中で、終末医療のニーズがさらに大きく変化しています。年間の死亡者数が今後増加すると予測されているため、人生の最終段階を迎える方をどのように支えていくかが、医療および介護従事者にとっても重要な課題です。

【関連記事】

親の介護をしないとどうなる?親の介護ができない、つらい場合の対策とは?

【複数人介護とは?】多重介護の問題点と今後の課題について解説

終末医療で選べる3つの選択肢

終末医療では、主に以下の3つの中から患者とご家族が望む生活を選びます。

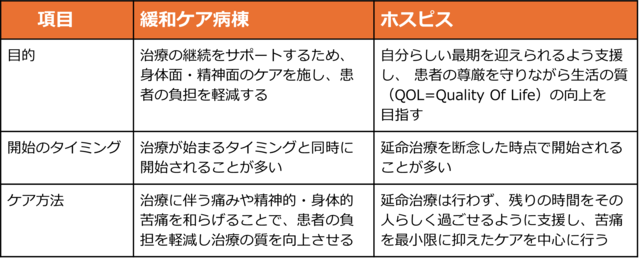

医療機関

終末医療は、医療機関の緩和ケア病棟やホスピスで提供されています。緩和ケア病棟の目的は、患者の心と身体の負担を和らげ、できる限り普段通りの生活を送れるようにサポートすることです。一方、ホスピスは、患者が最期まで希望通りに生きられるよう、全人的なケアを行うことを目的としています。いずれも提供される医療ケアの内容に大きな差はありません。

緩和ケア病棟とホスピスの違いは以下の通りです。

また、緩和ケアと終末医療は混同されがちですが、目的やケア方法が異なります。それぞれの違いの詳細は、以下の通りです。

介護施設

特別養護老人ホーム(特養)や介護老人保健施設(老健)などの介護施設でも、終末医療が受けられます。ただし、終末医療はすべての医療機関で対応していないため、入所前に確認しましょう。

特別養護老人ホーム(特養)では「終の棲家(ついのすみか)」と呼ばれており、他の施設に比べて、終末医療を提供しているケースが少なくありません。また、民間施設と呼ばれる、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅(※)、グループホームなどでも終末医療を提供している場合があります。

(※サービス付き高齢者向け住宅は制度上、在宅の扱いですが、ここでは介護施設として紹介しています)

介護施設で行われる終末医療は、日常生活の支援はもちろん、身体の痛みや精神的不安の軽減を図るのが目的です。施設では介護支援を主としているため、「終末医療」ではなく、「ターミナルケア」または「看取りケア」と呼びます。

在宅医療

在宅で終末医療を受けられます。訪問診療の医師・看護師・介護士・リハビリなどの複数の医療・介護職が連携し、在宅での看取りをサポートします。ただし、24時間のサポートは難しいため、家族の協力も不可欠です。

また、在宅で終末医療を行う場合は以下の点に注意しなければなりません。

- ・食事や水分の摂取量が減少する

- ・痛み・不安・薬の影響から夜間寝にくくなる

- ・身体の動きが少なくなり、褥瘡(床ずれ)が発生し痛みを伴うことがある

- ・コミュニケーションが難しくなる

- ・せん妄(理解が難しい発言や行動)が現れる

- ・声かけへの反応が薄くなる

これらの状態は、死に向かっていく方の自然な経過と症状です。不安や焦りを感じて対応していると、本人はさらにつらい気持ちになるでしょう。在宅介護する家族が疲弊して倒れてしまう可能性もあります。このような状況にならないためにも、症状を理解しながら、穏やかな対応を心がけましょう。本人にとって落ち着ける環境づくりを優先することが大切です。終末医療では、多くの専門職が関わっているため、不安なことはすぐに相談すると良いでしょう。

近年では、在宅介護や看取りの取り組みが進んできています。「最期は自宅で迎えたい」という希望を持つ方もいらっしゃるため、在宅でのケアを選択肢のひとつとして検討してみてはいかがでしょうか。

終末医療における意思決定の重要性

自力で生命を維持することが難しくなると、延命治療の選択をしなければなりません。しかし、その選択を迫られる状況は突然訪れることも少なくありません。本人が自分の意思を伝えられないケースがほとんどです。元気なときに「延命治療は希望しない」と明確に伝えていたとしても、いざその時が来ると迷いや葛藤を感じる方もおられます。

延命治療に正解や不正解はありません。しかし、一度始めた延命治療は途中でやめられないため、後悔のない選択をしましょう。

終末医療を支える介護福祉士の役割

終末医療は、医師・看護師・リハビリ職員だけの話ではなく、介護福祉士も関わります。介護福祉士の主な役割は以下の通りです。

身体的ケア

病気による痛みや不快感を軽減し、快適に過ごせるようサポートを行います。終末期を穏やかに過ごすためには、食事の介助や入浴、排泄などの日常生活に必要なケアに加え、床ずれを防ぐための体位交換、誤嚥を予防する口腔ケアは欠かせません。また、栄養補給では、食事を細かく刻んだり水分にトロミをつけたりするなど、飲食しやすい形に調整します。

精神的ケア

終末期では、「死への不安や恐怖」「家族への心配」などから、精神的に不安定になることがあります。心穏やかに過ごせるよう、孤独や寂しさを感じさせないためにもコミュニケーションをこまめにとり、話を丁寧に聞くことが大切です。例えば、家族や友人との面会の機会や趣味の時間を設けることは、気持ちを和らげる効果があるでしょう。

また、リラックスできるように、お好きな香りや音楽や思い出の品を準備して、ベッド周りの環境を整えることも精神的ケアのひとつです。家族への精神的ケアも忘れないようにしましょう。大切な家族が亡くなる不安や悲しみを、少しでも和らげることも介護福祉士の役割となります。

家族へのアフターケア

ご逝去後、家族(遺族)の深い悲しみや心の痛みを緩和することも、介護福祉士の重要な役割です。悲しさや喪失感を心の中に閉じ込めてしまう状態を英語で「グリーフ(grief、悲嘆)」と呼びます。グリーフの感じ方や反応は人それぞれですが、以下のような状態になることが一般的です。

- ・大切な人を失ったあと、気力が湧かず、何をするにも無気力になる

- ・深い悲しみに包まれ、涙が止まらなくなる

- ・「いつになったら元気を取り戻せるのだろう」と不安を感じる

- ・何か大切なものを奪われたような、心にぽっかりと穴が開いた感覚になる

- ・現実を受け入れられず、先に進むことができない

また、グリーフは心だけでなく、身体や思考、生活にも影響を与える可能性があります。抑え込んでいた感情や思いは、誰かに聞いてもらえるだけで心が軽くなることがあります。家族や友人には相談しにくい内容でも、介護福祉士などの第三者に伝えることで、心の解放感や安心感を得られることも多いでしょう。

終末医療で後悔しないために知っておきたいこと

終末医療で後悔しないためには以下のポイントを理解しておきましょう。

選択肢を比較するポイント

ライフスタイルが多様化している現在、終末医療を選ぶポイントも多岐にわたります。以下にまとめた表を参考に比較をすると、ご家族にとって適切な選択肢を決めやすくなるでしょう。

上記のポイントを理解して、ご本人の希望を中心に納得のいく選択を行いましょう。

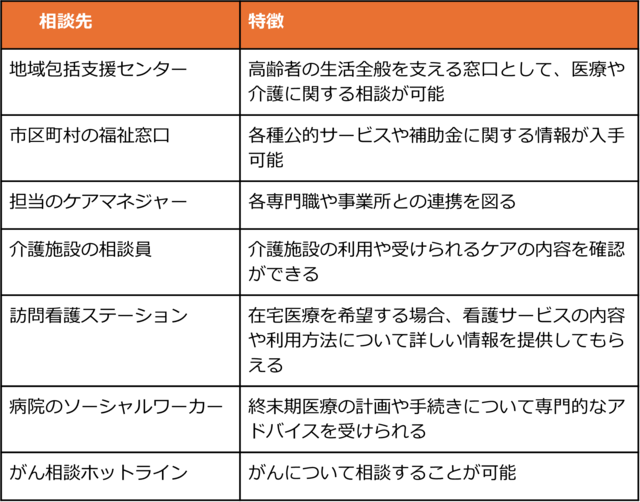

家族や患者ができる事前準備と相談先

終末医療を選ぶうえで、事前準備は非常に重要です。事前に情報を集め、相談できる窓口を知っておくことで、スムーズに進められます。

主な相談先は以下の通りです。

相談窓口を利用し、患者や家族が医療・介護についての意思を共有し、どのような最期を迎えたいかを話し合っておくことが大切です。

また、エンディングノートなどを活用して、本人の意思を具体的に記録しておくと、後々の意思決定がスムーズになります。

介護福祉士から見た「最期の迎え方」のヒント

人は誰しも最期の瞬間を迎えますが、その迎え方や考え方には大きな違いがあります。介護福祉士として多くの方を見送ってきた経験から感じるのは、「どのように生きたいか」を考えることが、「その人らしい最期を迎えるための第一歩」であるということです。

医療の進歩によって延命措置が可能になった現代ですが、それが必ずしも幸せな選択とは限りません。残された時間の中で、やり残したことの解消や家族への思いをまとめることも有意義な過ごし方となるでしょう。

本人が望む最期を迎えるためには、元気なうちから自分の価値観や希望を見つめ直し、ご家族や信頼できる人と話し合っておくことが重要です。「最期のときを迎える本人に対してどのように接していいかわからない」というご家族もおられますが、介護職や医療職ではご家族の代わりにはなれません。声をかけにくくても「一緒の空間で時間を共有することが大切」だと感じています。さまざまなサポートを利用しながら、後悔することがないように優先順位を決め、ご家族との時間を持つことが大切です。

まとめ~後悔しない終末医療の選択をするために~

最期の迎え方を考える際に、避けて通れないのがご家族との話し合いです。多くの場合、延命治療やケアの内容を決定するのは家族であり、判断に迷いや不安を抱える方も少なくありません。だからこそ、「どのような治療を望むのか」「最期は自宅か施設か」など、具体的な内容を話し合うことで、家族は安心して最期の瞬間を迎える準備ができます。

終末期に近づくと、死への恐怖や家族への思いなど、さまざまな感情が湧き上がります。その不安を軽減するためには、「寄り添う・傾聴・共感」する姿勢が大切です。また、趣味を続ける、自分の好きなものに触れる時間を作ることが、精神的な安定につながることもあります。どんなに小さなことでも、その人らしさを尊重したケアが「心の平穏」をもたらすため、ぜひ早めに話し合いを行い、お互いの気持ちを整理しておきましょう。