経営・業務改善

投稿日:

2025-07-29

更新日:

2025-07-29

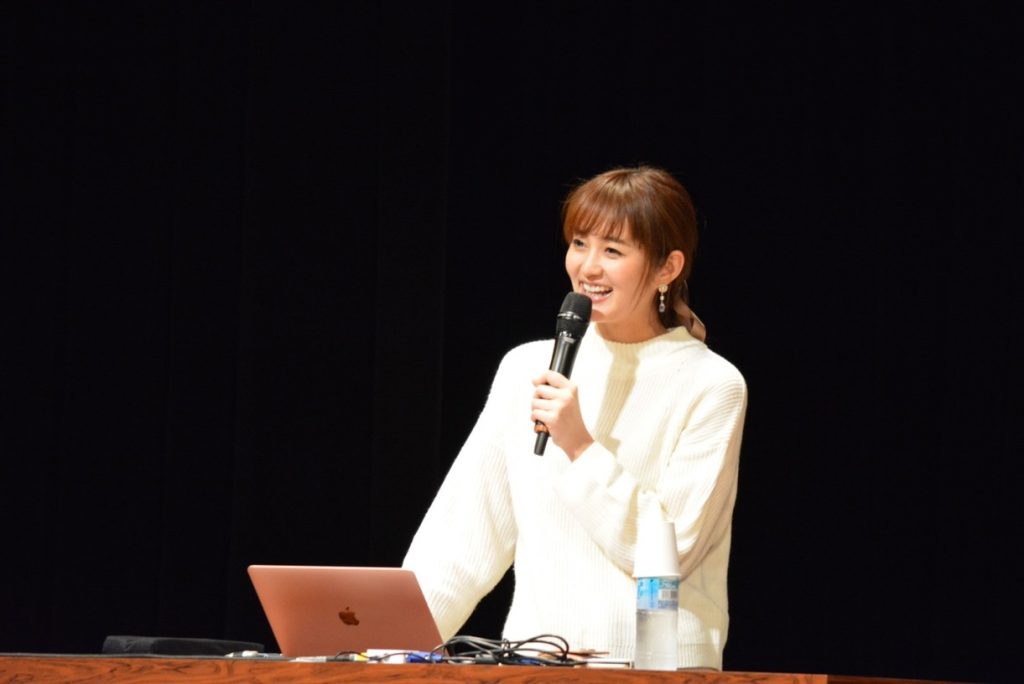

【インタビュー】介護福祉士×モデル×大学非常勤講師・上条百里奈さん、「高齢者が好きで、尊敬する」という純粋な想いから始まった、介護福祉の未来とは?

上条百里奈(かみじょうゆりな)さんは、「モデル兼介護福祉士」の傍ら大学の研究員や非常勤講師を務め、講演会やメディアを通して高齢者や介護福祉士の魅力を発信されている方です。こうした多方面の取り組みの中で、介護福祉 制度の課題を肌で感じた上条さんは、研究の道へと新たな一歩を踏み出しています。

高齢者が最期まで自分らしく生きられるよう、そして介護福祉士が専門性を高めキャリアアップできる社会の実現を目指す上条さん。

今回のインタビューでは、上条さんのこれまでの歩みと、彼女が思い描く介護福祉の未来についてお話を伺いました。

中学時代の職業体験を機に、高齢者を大好きになり、知りたいという想いが芽生えた

幼少時にナイチンゲールやマザー・テレサなどの伝記を読み、深く感銘を受けた上条さんは、将来は看護師など医療従事者になることを志していました。中学2年生のとき、学校の職業体験で介護施設に行ったことをきっかけに、介護職に興味を持ったそうです。

上条さん(以下、上条):実際に施設に足を運んでみると、要介護の高齢者の方々が優しく接してくださり、その時のうれしい経験がきっかけで高齢者が大好きになりました。

「介護がしたい」というよりも、「もっと高齢者のことを知りたい!」という想いが強くなったことで、介護ボランティアを始めました。そして、リアルな高齢者介護への関わりを通して専門職である介護福祉士を目指すことに決めました。

進路は介護福祉の授業がある総合学科のある高校を選び進学し、在学中にホームヘルパー2級(現:介護職員初任者研修)を取得し、老人ホームのほか、特別支援学校でのボランティア活動にも参加し、障がいを持つ同世代の子たちとの交流を深めていきました。

高校卒業後は都内にある大学の福祉援助科に進学し、卒業と同時に介護福祉士の資格を取得し、地元・長野県の高齢者施設に就職しました。

念願の介護福祉士として働く中で見えた、支援の届かない現実と課題

念願の介護福祉士として就職した上条さん。「業務でうまくいかなかったことも成長の喜び」と感じられる充実した日々を送っていました。その一方で、改めて医療や介護といった専門性を持っていても、救えない方たちが多いと感じる現実に遭遇したそうです。

上条:寝たきりの奥様を自宅で介護していたご主人様が急遽、入院することになり、私の勤務先に奥様が入所することになりました。しかし、その奥様は頭や肩、腰、かかとまで褥瘡(じょくそう)が広がり、臀部(でんぶ)は骨や筋肉まで見えている状態でした。施設で対応できる範疇を超えていたため、すぐに病院に搬送しました。

詳しくうかがうと、認知症を患っている奥様のことを誰にも相談できず、ご主人様が一人で介護に追われていたそうです。現場では、この老夫婦のように助けをきちんと求められず、大切なご家族が重症化してしまうケースが頻繁に起きていました。おそらく、もっと早くSOSを求めてくださっていれば、奥様も褥瘡を作ることもなく、穏やかに過ごせたかもしれません。私たち介護の専門家に頼ってもらえたのに、私たちには救えなかった――。それが本当に歯がゆくて、悔しかったです。

2010年当時、メディアでは少子高齢化問題が深刻な課題として頻繁に取り上げられていました。ただ、その内容の大半は「老いに対するネガティブな情報」。その報道を目にした施設の高齢者たちは、「自分たち高齢者は生きているだけで社会に迷惑をかける存在」と受け取ってしまったそうです。

上条:私が夜勤で巡回していると、とある施設に入居されている方が声を押し殺しながら、すすり泣く声が聞こえました。心配になり、聞いてみると「長生きしてごめんね。生きていてごめんね」と、謝っているのです。高齢者の方々を悲しい気持ちにさせるメディアの取り上げ方に、私は憤りを覚えました。ネガティブな情報が介護の現場を悪くしている根源であって、これは目を向けるべき社会問題だと感じたのです。

「モデル兼介護福祉士」としてスタート、高齢者と介護の魅力を伝える

上条さんは介護福祉士として働きながら、研究発表の一環として日本介護福祉学会大会にも参加していました。その際、大学や研究機関による発表を聴講する中で、すでにある知見や技術が介護現場に十分に伝わっていないという課題に気づいたそうです。そんなときに、上条さんの人生にターニングポイントが訪れました。

上条:都内で行われた学会の帰りに介護福祉の現状をどう伝えればよいのか深く考え込んでいたときに、突然、「モデルになりませんか?」とスカウトを受けたのです。私自身、モデル業界に入ることは多少のリスクがあるかと感じましたが、「モデルになれば介護福祉の現状をもっと多くの方に伝えられるかも!」と考えを切り替え、思い切ってモデルの世界に飛び込みました。

その翌年、再び上京し、非常勤勤務で介護職を続けながらモデル業をスタートしました。これまでランウェイモデルとしてさまざまなファッションショーやコレクションに出演するほか、広告やCMに出演させていただくことができました。

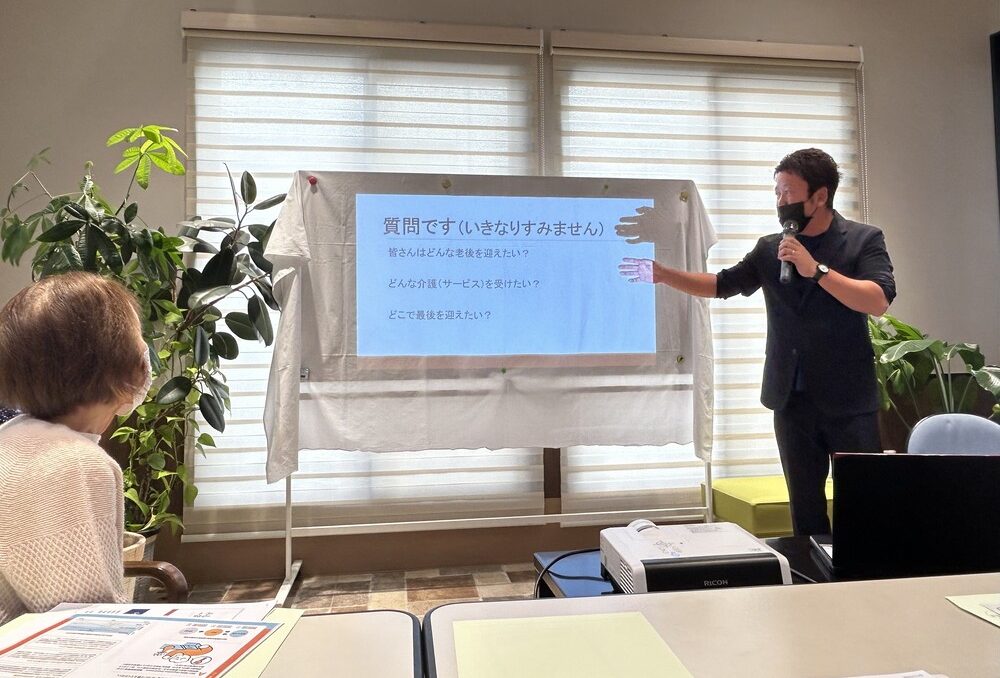

モデルの仕事が増えるにつれ、「モデル兼介護福祉士」という上条さんの肩書きにも注目が集まったそうです。そして、24歳のとき、講演会の登壇依頼という「伝える」という仕事が舞い込みました。

上条:講演会では「モデルをやりながら、なぜ介護福祉士を続けるのか」ということをお話させていただきました。それ以来、介護職への関心がまだ高くない中高生や、母校をはじめとする介護福祉を学ぶ学生さんに向けて、介護の魅力を伝える機会も増えていきました。

小説やドラマのクライマックスは、物語のすべてが凝縮された、心を揺さぶる一番の山場です。人生もまさに同じことであり、高齢者の方々は「人生のクライマックス」を迎えています。看取りは確かに悲しいことですが、その方の最期に寄り添えることに、介護福祉士としての大きな責任とやりがいを感じています。

また、上条さんは介護福祉士になったことで、学校の先生やご両親から教わらないたくさんのことを、介護する高齢者の方々から教えていただいたと語っていました。

上条:施設で暮らしている100歳のおばあちゃんから、「これまでの私の人生は戦争もあったし、つらいこと、悲しいことがいっぱいあったの。でも、100歳になると、全部いい思い出になって、これまでの楽しかったことはもっといい思い出になるのよ。だから今が一番幸せ。それは100歳にならないとわからないことだから、あなたも100歳まで生きてみてね」と言われたのです。

これから先、つらいことがあるかもしれません。けれども、高齢者の方々は、そんなときに背中をそっと押してくれるような、生きる勇気をもらえるポジティブな言葉をたくさん持っています。私はいつもその言葉に励まされ、元気をいただいています。だからこそ、介護職は若者に希望を与える魅力的な職業だと思います。

今の介護福祉の制度を変えたいという想いで、大学院に入学!

現在、上条さんは、介護福祉士やモデル、大学の非常勤講師としての講義や講演会以外にも、ワイドショーのコメンテーターや介護誌の監修のお仕事など、活動の幅を広げています。

上条:以前と比べて、介護福祉の現状や課題を多くの方に向けて発信できるようになりました。それと同時に、私のように専門性を持って発信している方がたくさん存在していること、そして情報を受け取る側は「自分にとって必要な情報だけ」を選んでいるという現実に気づかされました。

情報を伝え、それを広め、届けることの限界を感じた私は、制度そのものを変えることによって介護福祉を必要な方に届けられるのではないかと考えるようになり、介護福祉の研究に携わるようになりました。

上条さんは、2023年には介護福祉・ケアマネジメント学領域の大学院に入学し、研究者に必須の研究スキルを磨き、2025年3月に修士課程を修了しました。

上条:大学院では、「高齢者の自立支援」と「介護職員の労働環境」を研究しました。現制度では自立支援が進みにくい構造になっており、現場の介護福祉士の想いが頼りになっているのが現状です。そうした課題を掲げ、研究を進めていくうちに改めて感じたのは、介護職自身が研究に携わることの重要性です。全人的介護だけでなく科学的介護(※)が重要になった現代の介護福祉の現状を介護職員一人ひとりがピックアップする必要があります。また医師のように、臨床と研究をセットで行う介護福祉士が増えれば、その専門性はさらに高まり、新たなキャリア展開も望めるようになります。

(※)科学的介護:科学的根拠やデータに基づき、介護の質を継続的に検証・改善していく支援方法

そして、上条さんは介護福祉士の専門性を生かした、企業のビジネスケアラー向けの相談窓口事業に取り組んでいます。

上条:介護福祉士の仕事というと、介護施設や福祉現場に限られているイメージがありますが、介護福祉士も一般企業で働ける時代です。私が非常勤講師を務める大学では、学生と一緒に障害者雇用を行う企業を訪問する、外出や旅行の支援サービスに同行するといった実践的な学びの時間を大切にしています。

高齢者が「自立」できることが当たり前の世の中にしたい

時折、「高齢者×ネガティブ」が話題となっており、議論内容として挙げられていることもあります。上条さんが考える自立支援について聞いてみました。

上条:例えば、私の祖父は「寝たきりで一生歩けません」と医師に告げられても2週間で歩行できるようになりました。そうした介護の知見を社会に提供できたらいいですね。

介護福祉士になった当初から思っていることですが、「加齢=ネガティブ」に捉えるのではなく、最後まで生き切ることがポジティブであるという社会に変えていきたいと思います。「おじいちゃん、おばあちゃんになることが楽しみ」と思えるような方を増やしていきたいです。

一方で、上条さんは介護を受ける側が受け身であることも改善すべき問題だと指摘しています。

上条:多くの方が「最期はピンピンコロリが理想」「穏やかな老後を過ごしたい」と望んでいる一方で、それを実現するためには適切な生活習慣や健康管理が不可欠です。高性能なお風呂に入れてくれたり、手厚くおむつを替えてくれたりする施設よりも、再び自分で歩行できる状態まで改善をコミットできる施設が理想だと思っています。

ただ単に「介護度が上がることがラッキー」ではなく、介護度が上がれば医療依存度は高まります。経済的負担も大きくなるという現実から目を逸らさず、「自立」に向けて踏ん張ることの重要性をもっと広めていきたいです。

これから介護職を目指す方へ――。福祉士の専門性を高めることが、よりよい介護の未来につながる

最後に上条さんに、介護福祉士を目指す方、携わる方へのメッセージをうかがいました。

上条:介護福祉士の中には介護職に誇りが持てなかったり、キャリアを描けないと思い込んでいたりする方がいます。確かに今の介護福祉には多くの課題や改善点がありますが、逆に言えば、「伸びしろしかない希望に満ちた職種」だと思います。

今後、専門知識を持った介護福祉士の活躍の場は増えていくはずです。だからこそ、介護従事者が学会へ参加したり、研究に携わったりして、科学的根拠や論理的思考を身につけることが必要だと考えます。自分自身にとっても「強み」になりますし、よりよい介護の未来の実現に大いに生かされると思います。

総括~インタビューを終えて~

介護福祉士・モデル・大学非常勤講師として多面的に活動し、研究にも力を入れている上条百里奈さん。今回のインタビューを通して、上条さんの高齢者の方々を深く敬う真摯な姿勢が伝わってきました。介護現場と社会をつなぎながら、「人生のクライマックス」に寄り添う介護の尊さを発信し続ける上条さんの歩みが、介護の未来に希望と可能性をもたらすことを願っています。

介護福祉士/モデル/大学非常勤講師

長野県出身。中学2年生でボランティア活動を始め、大学在学中に介護福祉士の資格を取得。介護福祉士として現場に従事しながら、白梅学園大学で嘱託研究員兼非常勤講師を務める。また介護現場の労働環境、労働生産性について研究。

日本介護学会(2019年)にて「介護福祉施設における労働生産性とその損失要因」について発表。

介護の現場で直面した情報不足による介護虐待、介護殺人、介護職の過重労働に課題意識を持ち、発信力を求めて22歳からモデルとしても活動し、東京コレクションなどのランウェイ、CM広告などに出演。情報番組のコメンテーターやテレビドラマの介護監修なども手がける。2019年厚生労働省「介護のしごと魅力発信事業」パーソナリティーを務める。

上条百里奈 公式ホームページ https://revive-inc.jp/cultured/yurina-kamijo/

上条百里奈 公式Instagram https://www.instagram.com/yurina_kamijo/

取材担当者

佐藤文子

ライター/エディター

教育、進学、就職、TVなど、Web・紙媒体にて1万件を超える記事を作成。書籍の企画・編集などにも従事するほか、月間1500万/PVのWebサイトの編集長として運用に携わる。