介護職のお悩み

投稿日:

2025-10-17

更新日:

2025-10-17

【インタビュー】介護現場で信頼を築くコツとは?~小森塾代表・小森 敏雄さん~

介護現場では、利用者さんにとって安全で快適な環境を提供し、質の高いケアを実現するためには、利用者さんとの間に信頼関係を築くことが重要です。

信頼関係がなければ、利用者さんは心を開かず、本当のニーズや困っていることを伝えてくれません。その結果、適切な介護が行えず、事故やトラブルにつながる可能性も考えられます。

利用者さんと信頼関係を築くためには、コミュニケーション能力を向上させることは非常に重要です。具体的には、利用者さんとの関わり方・スタッフ間の意思疎通・ご家族との連携など、あらゆる場面で適切なコミュニケーションが求められます。

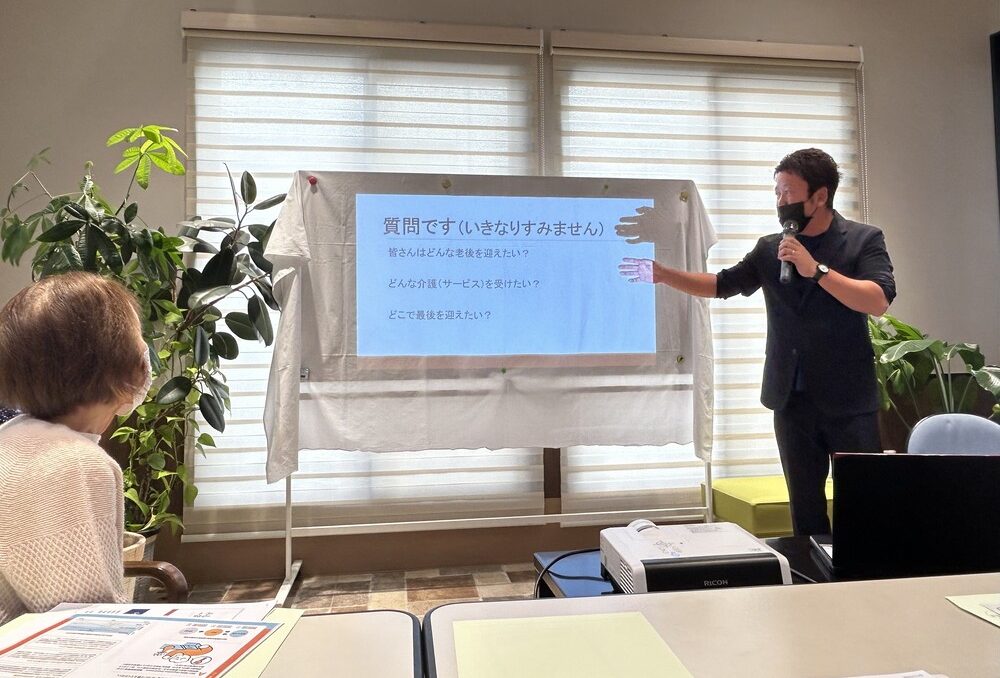

今回は、介護研修の運営や指導、オンラインサロンや書籍出版など幅広く活躍されている小森塾代表の小森 敏雄(こもりとしお)さんに、介護従事者の課題や現場で役立つコミュニケーションのポイントについて伺いました。

介護が抱えるコミュニケーションの課題

──小森先生はこれまでにオンラインサロンや実務者研修などさまざまな場面で活躍されていらっしゃいますが、現在の活動内容について教えてください。

小森さん(以下、小森):現在、初任者研修や実務者研修の運営・講師、介護施設への出張研修、外国人向けの実務者研修などで指導に携わっています。

また、介護従事者向けの「アップデート介護士講座」を立ち上げ、名古屋や大阪、東京などで開催もしています。ほかにもオンラインサロンやYouTube、SNSを通じて介護の学びを発信するなど、多角的な活動を展開中です。

──個人的な見解ですが、コミュニケーションが苦手な介護職が多いと感じてますが、その要因は何だと思いますか?

小森:まず、人手不足の影響で、厳選した採用ができていないことが考えられます。コミュニケーションがもともと得意な方もいれば、得意でない方も介護の仕事に入っているのが実情です。

もう1つは、初任者研修を受けずに無資格で介護職に従事する人が増えているのも要因だと思います。初任者研修を修了せずに実務者研修を受けている方も多くいるのですが、介護におけるコミュニケーションの基礎は初任者研修で学ぶものです。そのため、現場で教育されていないケースが多く、コミュニケーション能力が育たないという状況が発生していると感じます。また、「教えることができる人もいない」というのも課題ですね。

──事業形態の違いは、介護職員のコミュニケーションスキルの形成にどのような影響を与えますか?

小森:事業形態による影響も少なからずあるでしょう。例えば、在宅系(訪問介護やデイサービス)のようなサービス形態だと、ご家族との関わりも多く、外部の目も入るため、コミュニケーション能力は自然と磨かれる傾向がありますね。

一方で、特別養護老人ホームや介護老人保健施設のような、いわゆる箱型の施設では、在宅と比べて外部の目も入りづらいため、利用者さんやご家族から直接クレームを受ける機会も少なく、コミュニケーション能力が育ちにくいという現状があると思います。

コミュニケーション能力を育てることで、利用者さんやご家族に受け入れられやすくなります。

外部研修を受け、講師や他の事業所との関わりを通じて、「これまでの利用者さんとの関わりを振り返ると自分の職場でのやり方がよくないかも」という気づきを得ることが大切です。

コミュニケーション能力を育てる方法

──介護職のコミュニケーション能力はどのようにしたら育つのでしょうか?

小森:外部研修に参加することです。大切なことは、研修内容だけでなく、参加者同士の意見交換や交流です。私のセミナーでも、「外部研修で学ぶのは久しぶり」「初めて外部の研修に参加した」といった声を耳にします。

今はYouTubeなどのSNSを通じて、わざわざ外に出なくても学べる時代です。その一方で、外部との交流を通じて、新しい刺激を受けたり、危機感を抱いたりといった、何らかの気づきを得る機会が減っています。

特に箱型介護施設に勤めるリーダー層は「井の中の蛙(かわず)」になりがちです。だからこそ、外に出て学ぶ楽しみを体感し、人間力の向上とコミュニケーション能力の向上につなげることが、「井の中の蛙」から脱却する機会になると考えています。

──私も外部との接触が少ない箱型の介護施設で働いているので、先生のおっしゃっていることがよくわかります。コミュニケーションで重要なポイントを教えてもらえませんか?

小森:利用者さんを「人生の先輩」として尊重し、受け入れることです。介護職はオムツ交換や移乗といった「技術」に目を向けがちですが、介護における技術は「掛け算」だと私は思います。「コミュニケーション」と「技術」のどちらが欠けてしまっても、よいケアにはなりません。

たとえば、「髪の毛や頭を必要以上に触る」「声かけすることなく介助に入る」などが、コミュニケーションと技術が欠けている例ですよね。

私はよく研修でも「利用者さんは人生の大先輩だから、皆さんのおばあちゃんじゃないよ」って伝えています。「相手への敬意」がしっかりとベースにないと、適切なコミュニケーションはできません。本当に大切なのは、利用者さんに「受け入れてもらうこと」だと思います。

「声かけから始まって声かけに終わる」「目線を合わせた声かけ」「相手にオッケーをもらってからケアに入る」、いわゆる「説明と同意」は基本中の基本です。これらが「教えられてない」どころか、「リーダーも先輩から教えてもらったことがない・知らない」というケースも多いのが現状です。

──私も介護の技術や業務の流れだけを教えてしまっているような気がしてきました。では、介護職が自身のコミュニケーションや対応を振り返る方法はありますか?

小森:自分自身が要介護者になりきって、ロールプレイをしてみるのが有効です。例えば、「命令口調」「上から目線でものを言う」「後ろから声をかける」「声かけせずに触る」など、悪い行動や言動を実際に体験することで、自身の行動を振り返るきっかけになります。

具体的なコミュニケーションの方法

──新人からよく聞かれる質問ですが、「介護拒否の多い利用者さんにはどのように接すればいいのか?」という問いに、小森先生はどのように伝えますか?

小森:まず、「拒否する」理由を考えることが重要です。同時に「全員がダメなのか」「一部の人がダメなのか」の違いにも注目してください。一部の方が受け入れられているなら、なぜその人が受け入れられているのかを考えてみると、答えが見えてくるかもしれません。

全員の受け入れが難しいという場合、利用者さんのこれまでの生活歴が影響している可能性もあります。本人の気分や声かけのタイミングも重要となるため、利用者さんの生活歴を把握し、それに基づいて入浴などを促すのが大切です。

──介助の場面だけではなく、過去の習慣や生活のリズムにも配慮が必要ということですね。では、介護現場でよくある事例として「帰りたい」と希望する利用者さんへの対応方法はありますか?

小森:「なぜ帰りたいのでしょう?」を考えてみてください。ここで大切なのは、帰りたい気持ちに共感し、「その人の世界観に寄り添う」姿勢です。「認知症の方に嘘をついていいのか?」という声もありますが、例えば、家族のことを心配している場合には、利用者さんが安心できる言葉をかけると、落ち着いてもらえます。「認知症の方に本音でもない言葉をかけていいのか」という声もあるかもしれませんが、私自身、相手の不安を和らげるための言葉がけは利用者さん自身に不利益を与える嘘ではないと捉えています。

抽象的な表現にはなりますが、利用者さん本人と現実の時間軸がずれているため、それを追及し、利用者さんの時間軸に寄り添っていくことが本質ではないでしょうか。

また、「苦痛」から「帰りたい」につながるケースもあります。例えば、水分不足や脳の疲労などから生じる「苦痛」の緩和も重要なポイントです。これらのケアが適切に行われることで、利用者さんの「帰りたい」という気持ちも軽減されます。

相手の気持ちを理解するためにも、職員同士で悪い例をされる側になって、ロールプレイすることが大切です。

──ただ単に「家が好きで介護施設が嫌」ではないということですね。認知症の方とのコミュニケーションを苦手と感じる方も多いと思うのですが、改善するためのコツやポイントはありますか?

小森:世間一般の認知症ケアへの誤解も、コミュニケーションを難しくする要因の1つだと思います。

認知症の方の短期記憶の欠落といった特性があるにもかかわらず、「言い聞かせよう」「分かってもらおう」「落ち着かせよう」と関わってしまいがちなんですね。そうすると、うまくいかなくて「苦手」だと感じてしまうのではないでしょうか。

また、立ち歩きや帰りたいという利用者さんの行動を、スタッフが受け入れられないことで、結果的にコミュニケーションがうまくいかなくなるケースもあります。

利用者さん自身の不安やしんどさが根底にあることを理解したうえで、介護職が「受け入れる」という寛容な気持ちで関わることが重要です。

──介護現場では身体拘束に対して敏感になっている風潮がありますが、「ちょっと待って」などのスピーチロック(言葉による拘束)についてはどう考えますか?

小森:「ちょっと待ってください」と伝えると、スピーチロックと言われることもありますが、本質は言葉そのものではありません。

例えば、研修中に生徒が9人同時に動き出したら、自分も「ちょっと待って」と言うと思います。ただし、注意が必要です。理由を聞かずに、少し動いただけで「ちょっと待って」と言ってしまうと、相手の尊厳を傷つけることになる場合もあります。

まずは、行動の理由を聞くことが大切です。待ってほしい時間を告げることで「拘束ではなく約束」という考えを持つことができるでしょう。

介護職のコミュニケーションの先に見えるもの

──利用者さんよりも、ご家族とのコミュニケーションを苦手と感じている介護職員も多い印象ですが、心構えや注意点などはありますか?

小森:まず、「相手より先に目を見て挨拶する」ことが基本中の基本です。しかし、コロナ禍によって、ご家族との交流機会が減り、この基本が疎かになっている施設もあります。

コロナ禍に就職した介護職員はご家族がアポイントなしで来る状況を知りません。また、コロナ禍に施設利用を始めた利用者さんやご家族はどのように施設と関わればいいのかが分からないという場合もあります。

ご家族との会話を増やし、利用者さんのことを中心にポジティブな情報も共有することで、信頼関係が築きやすくなります。これにより、誤解や思い込みも少なくなるでしょう。

──なるほど、介護職員からの挨拶と情報共有であれば、すぐに実践できそうですね。少し抽象的な質問ですが、よい職場の特徴とは何だと思いますか?

小森:「ありがとう」「ごめんなさい」が自然に交わされる職場は、とてもいい雰囲気ですね。スタッフ同士が名前を呼び合い、利用者さん主体で議論できる環境は、結果的に利用者満足度の向上につながっていると思います。また、施設で「個別ケア」を諦めない職場では、身体拘束は起こりにくい印象を受けます。

一方で、「集団ケア・業務優先」の職場では、そのなかに利用者さんを当てはめようとすることで身体拘束などが起きている印象がありますね。

例えば、現在のユニットケア施設(※)でも、本質を理解していない場所も多いというのが実情です。ちなみに、少人数制やアットホーム(ユニットケア)の本質を理解したうえで、適切な個別ケアを提供している施設は、よい職場と考えられます。

(※)要介護の人が、少人数のグループに分かれ、家庭的な雰囲気の中で個別ケアを受けられるように設計された介護施設

──業務優先になっていないか、定期的に確認する必要がありそうですね。今後、介護職に必要なスキルやマインドはありますか?

小森:技術や知識のアップデートはもちろん、人間力と社会性を磨くことが重要です。介護の現場だけでなく、外部の研修へ積極的に参加し、さまざまな経験を積むことで、コミュニケーション能力も自然と成長すると思います。

取材を終えて

新型コロナウイルス感染拡大以降、介護施設と利用者さんご家族の関わり方が変化し、接触頻度が減少したことで、コミュニケーション能力を向上させにくい環境が生まれています。

小森先生が言及していたとおり、外部研修や交流会を通じて新たな気づきや刺激を受け、個々のスキルを向上させる必要性を改めて実感しました。

現在の介護現場における指導者やリーダー層が、介護の基本に立ち返り、接遇やマインドを再認識することで、今後の介護業界の未来を変えることができるのではないでしょうか。

今回のインタビューを通じて、介護現場においてのコミュニケーションの課題や解決策を伺うことができました。

コミュニケーションは、単なる会話ではなく、利用者さんの尊厳を守り、安心感を与えるための「技術」です。ぜひ、さまざまな研修で学びの機会を増やし、お互いを高め合える介護の未来を支えていきましょう。

介護福祉士/准看護師/おむつフィッター1級/認知症ケア専門士

合同会社小森塾代表。2000年に介護福祉士養成校に入学し、2002年に介護福祉士を取得後、介護施設へ就職し、現場経験を積む。20代半ばからは現場業務と主任としてスタッフ育成と並行して、資格講座や養成校での講師をスタート。2017年にフリーランスの介護講師として独立し、2021年、「介護の魅力を伝えたい」「根拠を語れるプロを育てたい」という想いから合同会社小森塾を設立。介護現場と教育の架け橋として、介護の価値を広げる取り組みに注力している。

合同会社小森塾 https://www.komorijuku.jp/

小森敏雄 公式X https://x.com/komori46527

小森敏雄 公式Instagram https://www.instagram.com/t.komori46527/

唯一無二の介護講師 小森敏雄 https://www.youtube.com/channel/UC1HuawZq-R69Mzip7N5IAcg

小森敏雄 介護の本出版 https://www.komorijuku.jp/service5

取材執筆者

渡口 将生(ゆづる)

介護福祉士

介護支援専門員

認知症実践者研修終了

福祉住環境コーディネーター2級

介護福祉士として10年以上介護現場を経験。その後、介護資格取得のスクール講師・ケアマネジャー・管理者などを経験。現在は介護老人保健施設で支援相談員として勤務。介護の悩み相談ブログ運営中。NHKの介護番組に出演経験あり。現在は、介護相談を本業としながら、ライター活動をおこなっており、記事の執筆や本の出版をしている。