ビジネスケアラー

投稿日:

2025-07-08

更新日:

2025-07-08

8050問題の本質を探る。支援の重要性と意識改革とは?

「8050問題」とは、80代の親が50代のひきこもりの子どもを支え続け、親子共倒れのリスクが高まる社会問題を指します。少子高齢化が進む今の日本において、特に都市部を中心に深刻化している状況です。

本記事では、8050問題の背景とその原因を探り、社会全体でできる解決策を考えます。ぜひ参考にしてみてください。

8050問題とは?

「8050問題」とは、80代の親が50代のひきこもりの子どもの生活を支え続けることで、経済的にも精神的にも大きな負担を抱える恐れがある社会問題のひとつです。

現在、介護のために働けず、自立した生活ができない子ども世代も存在しています。なかには親の年金に頼って暮らしているケースもあり、生活に困窮している家庭も少なくありません。

実際に、親が亡くなったあとも「年金が止まると生活できない」として、死亡届を出さず、遺された子どもが年金を受け取り続けた結果、遺体遺棄の事件として扱われた事例もありました。

日本で8050問題が深刻化している原因とは

8050問題の深刻化は、いくつかの原因が考えられます。ここでは、代表的な原因を見ていきましょう。

長期化するひきこもりと社会との断絶

もっとも大きな原因とされているのが、ひきこもりの高齢化です。

ひきこもりといえば、10代から20代など若年層に多いというイメージがありますが、現在では40代から50代といった中高年層のひきこもりが増えています。

2022(令和4)年に実施された調査では、40歳から64歳(女性)の層では、対象者の半数を超える52.3%がひきこもりに該当するとして話題となりました。そのうち、45.3%が「専業主婦・家事手伝い・家事・育児・介護・看護」などを理由として挙げている点も、注目すべきポイントです。こうした背景には、今の日本社会に根強く残る男性中心社会の影響が少なからずあると考えられています。

また、親と同居する40代から50代の未婚者は、1995年にはおよそ277万人でしたが、2015年には650万人を超え、男女とも2倍以上に増加しています。

ただし、これは未婚で親と一緒に暮らしているからといって、すべてが8050問題に発展するわけではありません。

2019年に内閣府が実施した調査によると、40歳から64歳のひきこもり状態の人は全国に約61万人いると推計されており、この層が後に8050問題に陥りやすいと考えられています。

参照:特定非営利活動法人KHJ全国ひきこもり家族会連合会|「ひきこもり」全国推計146万人 50人に1人 内閣府調査を受けたKHJの見解 、 内閣府|中年未婚者の生活実態と老後への備えに関する分析―「単身世帯」と「親と同居する世帯」の比較―、厚生労働省|ひきこもり支援施策について

親の高齢化と経済的困窮

今日の40代から50代(※特に1970年代から1980年代生まれの層)は、非正規雇用や失業などによって、安定した収入を得られない方も少なくありません。

特に親と同居中の未婚者で年収100万円未満のケースもあり、非正規雇用が過半数、無職が4割近くを占めているという調査結果もあります。

つまり、働き口が見つからず、経済的に困窮し親と同居せざるを得ない状況に追い込まれていることが推測できるでしょう。親の年金が頼みの綱という家庭も存在し、親が高齢で倒れる、もしくは亡くなったという場合、一気に共倒れの危険が高まります。

また、高齢の親を介護するために、就業が継続できなくなるケースも少なくありません。正社員の仕事を辞めて、派遣やパートに切り替えざるを得なくなり、その結果、収入が減ってしまうということもあります。やがて自分の生活を維持できなくなり、親の年金に頼る生活に変わってしまうのです。

参照:厚生労働省|地域包括センターにおける「8050」事例への対応に関する調査

適切な支援が行き届いていない

「子どもが引きこもっていることを近所に知られたくない」と考える親も実際に存在します。「恥ずかしい」「情けない」と感じることから子どもの状況を隠してしまうため、外部からの支援を受ける機会を失うこともあります。この結果、子どもがますます社会との関わりを絶つという悪循環に陥ってしまうのです。

このように、8050問題は子どもだけの問題ではなく、親の考え方や対応も大きく影響しているといえるでしょう。

以前は経済的に余裕があり、実家暮らしで快適な生活を送る方もいましたが、現在は「実家にいなければ生活できない」という事情を抱える方も増えています。

「8050問題」による親子共倒れを防ぐためにできること

8050問題は、すでに多くの家庭で深刻な影響を及ぼしており、対処を先送りにしていては親子の生活がともに破綻してしまう恐れもあります。そうならないためには、個人や家庭の努力だけでなく、社会全体での支援や意識の変化が不可欠です。

ここでは、「親世代への支援体制の整備」と「社会全体の意識改革」の2つの視点から、解決に向けた取り組みを考えていきましょう。

親世代向けの支援の拡充

8050問題では、高齢となった親が年金や貯金を切り崩しながら子どもの生活を支え続けているケースが少なくありません。しかし、親の健康や経済状況は年々厳しくなるため、親世代への支援を強化することが急務となります。

例えば、地域包括支援センターでは、高齢者の介護・福祉・医療に関する相談を総合的に受け付けています。生活困窮者自立支援制度や成年後見制度を利用することで、生活の立て直しや金銭管理の支援を受けることも可能です。

さらに、自治体によっては、親が子どもの将来に備えるための任意後見契約や信託制度の相談会を実施している場合もあります。

親が元気なうちに、第三者にサポートを依頼できる体制を整えておくことが、将来的なリスク回避につながるでしょう。

社会全体での意識改革

8050問題がここまで深刻化した背景には、「ひきこもり=本人や家庭の問題」と捉える風潮が長年にわたって続いてきたことも一因です。その結果、支援を求めることが「恥ずかしいこと」と感じるようになり、孤立が深まってしまいました。

しかし、今や8050問題は一部の家庭に限ったことではなく、誰もが直面しうる社会全体の課題です。ただ単に家族の問題として片付けるのではなく、「社会全体で支えるべき課題」として捉え直す必要があります。

また、行政や支援機関の情報が当事者に届きにくいという現状もありますが、支援を受ける側も「困ったときは助けを求めてよい」という意識を持ちやすくなるような環境づくりも不可欠です。

これからは、さまざまな支援情報をもっと分かりやすく発信し、誰でも気軽に相談できる仕組みを整えていく必要があるでしょう。

「8050問題」の相談窓口と留意点

高齢者・要介護者・ひきこもり状態の方やそのご家族が抱える複雑な悩みに対応するために、国や自治体では幅広い相談・支援の仕組みづくりが進められています。

主な相談窓口は以下のとおりです。

また、公的機関とは別に、民間でもひきこもり支援をうたう事業者もありますが、なかにはトラブルにつながるケースも報告されています。

トラブルの報告事例は以下の通りです。

- ・説明とは違う対応をされた

- ・解約ができない

- ・高額な費用を請求された など

これらの相談が消費者庁に寄せられています。

トラブルにあった場合は、お近くの消費生活センターに相談するか、局番なしの「188(イヤヤ)」番の「消費者ホットライン」に連絡しましょう。

【補足】8050問題から「9060問題」へ——私たちが今考えるべきこと

8050問題が深刻化したあとにたどり着くのは、「9060問題」(90代の親が60代の子の面倒を見る状況)です。

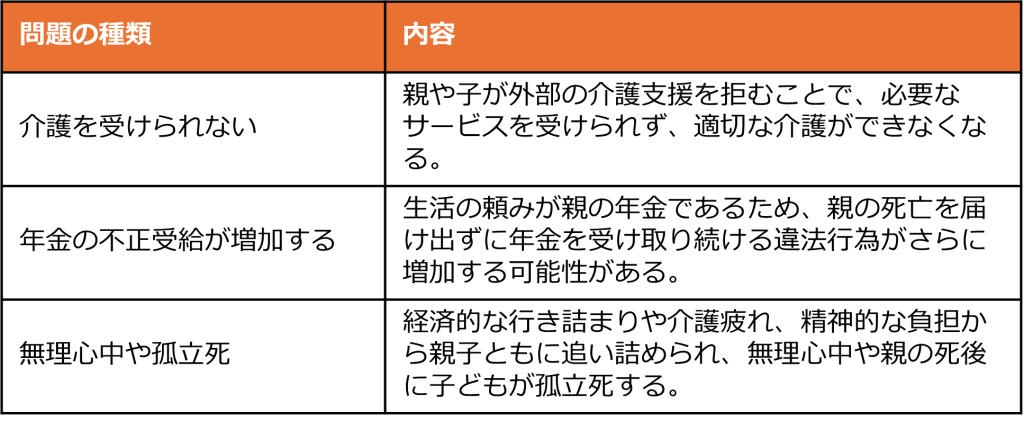

9060問題がもたらすリスクとしては以下の問題があります。

上記のリスクは、決して想像ではなく、実際に起きた事例をもとにまとめています。なお、政府が公表している数字はあくまで推計にすぎず、実際の数は正確に把握されていません。つまり、問題が表に出ていないケースが存在している可能性が高いということです。

人生には、誰にでもつまずきや苦しい時期があります。長く生きていれば、思い通りにいかないこともあるでしょう。

だからこそ、親子で行き詰まってしまう前に、「もう一度やり直せる」「誰でも助けを求めていい」と思える社会をつくることが大切です。

さらに近年は、「介護離職」も注目されています。親の介護のために仕事を辞めざるを得なくなり、ひきこもり状態に陥るという例も報告されています。

介護離職には、働きやすい環境づくりや利用しやすい生活支援・相談サービスの確立が必要となるでしょう。今の私たちにできることは、支援が必要な方への理解とサポートではないでしょうか。

参照:公益財団法人長寿科学振興財団|健康長寿ネット 第24回 9060問題?

まとめ

「8050問題」は、一部の家庭だけの問題ではなく、日本全体が向き合うべき社会問題です。長引く引きこもりや親世代の高齢化、経済的な困窮などが複雑に絡み合い、対応を遅らせれば親子共倒れに至る危険性もあります。

問題を解決するには、本人や家庭の努力だけでなく、行政による支援体制の整備・社会全体の意識改革・孤立しないための環境づくりが欠かせません。

誰もが「もう一度やり直せる」と思える社会の実現こそが、8050問題の根本的な解決につながるといえるでしょう。

コラム記事執筆者

渡口将生

介護福祉士

介護支援専門員

認知症実践者研修終了

福祉住環境コーディネーター2級

介護福祉士として10年以上介護現場を経験。その後、介護資格取得のスクール講師・ケアマネジャー・管理者などを経験。現在は介護老人保健施設で支援相談員として勤務。介護の悩み相談ブログ運営中。NHKの介護番組に出演経験あり。現在は、介護相談を本業としながらライターとしても活動、記事の執筆や本の出版をしている。