介護サービス・制度

投稿日:

2025-04-18

更新日:

2025-08-19

幼老複合施設とは?世代を超えた交流がもたらすメリットと注意点

高齢化社会や核家族化が進み、世代の枠を越えた交流が希薄になっています。このような背景の中、幼老複合施設は地域の支え合いや世代間の交流ができる施設として注目されています。とはいえ、幼老複合施設はどのような施設なのか、詳しく知らない方もいるのではないでしょうか。

本記事では、幼老複合施設が求められる背景やメリット、注意点を解説します。また、幼老複合施設の役割や地域共生社会へ向けた取り組みについての理解も深めましょう。

幼老複合施設とは?

幼老複合施設とは、高齢者介護施設と子ども向けの施設が同じ敷地内、または隣接する場所に併設された施設です。高齢者と子どもたちが同じ空間で過ごすことで、異世代の交流を深め、互いによい影響を与え合うことを目的としています。

幼老複合施設には、保育所とデイサービスセンター、学童とグループホーム、児童館と有料老人ホームなどが該当します。高齢者施設と子どもの施設が同じ建物内にある幼老複合施設には、同じフロア内で区切った構造や、フロアごとに分けた構造になっているため、日常的な交流が生まれやすいのが特徴です。そのため、イベントへの参加やゲーム、昼食などを一緒に楽しむ環境が整っています。

一方、特別養護老人ホーム(以下、特養)といった従来の介護施設では、高齢者の介護や生活支援が主な目的です。そのため、施設内での活動が中心であり、核家族が進む現代社会では異世代との交流がしづらい場合があります。

また、幼老複合施設では、高齢者が子どもたちと日常的に触れ合うことで、生きがいを見つけ、認知症予防につながることが期待されます。高齢化社会における新しい世代間交流の場として、今後さらに注目が集まるでしょう。

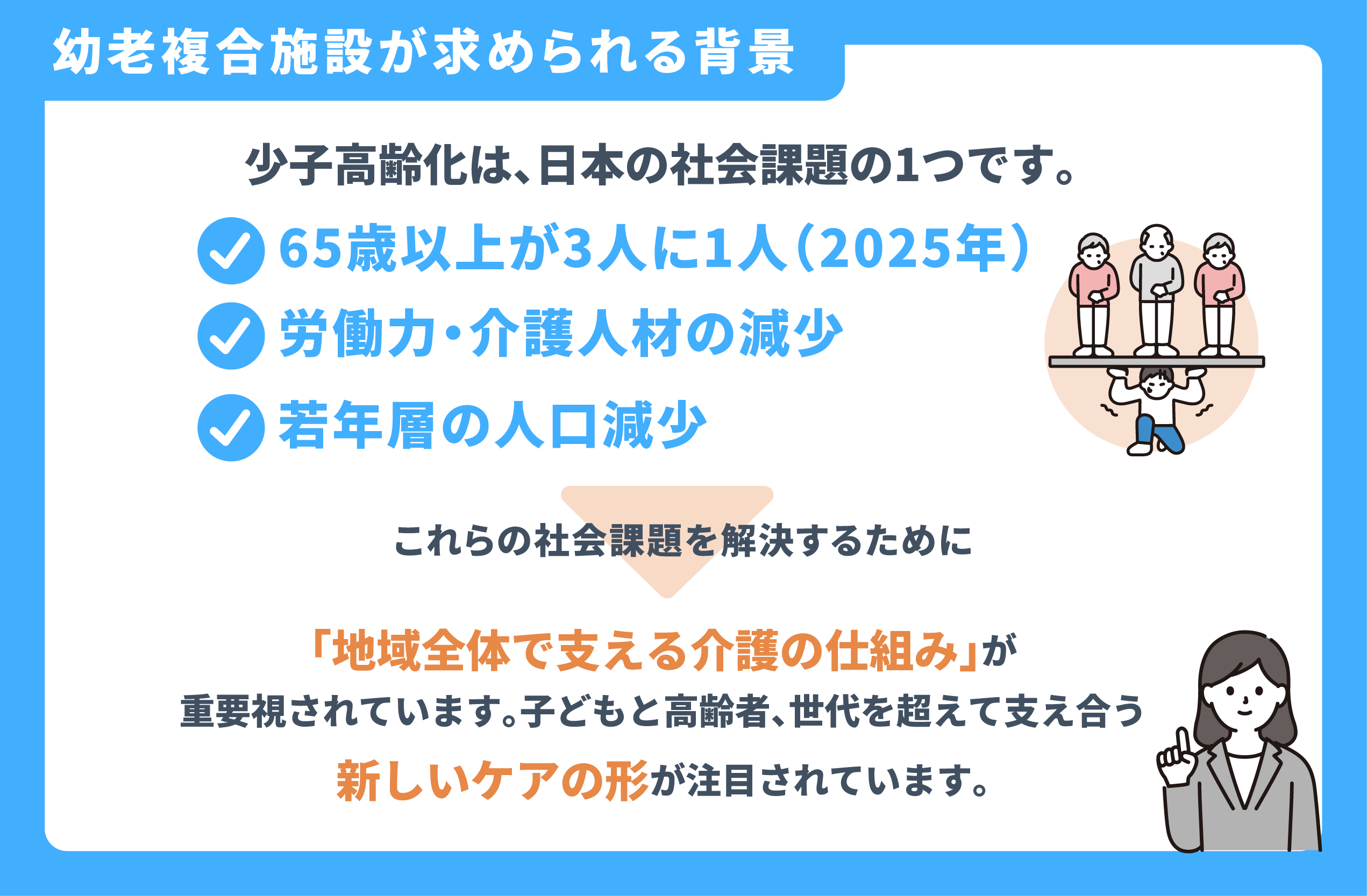

幼老複合施設が求められる背景

少子高齢化は、日本の社会課題の1つです。2025年は団塊の世代が後期高齢者に該当するため、日本の人口の3人に1人が65歳以上、5人に1人が後期高齢者になるといわれています。一方で、若年層の人口は減少し続けており、それに伴い労働力や介護人材の減少という問題が浮き彫りとなっている状態です。

これらの社会課題を解決するために、介護でも新しいケアモデルが求められるようになりました。従来の「施設中心」や「家族による介護」だけではなく、地域全体で高齢者を支える仕組みづくりが重要視されています。その一例として注目されているのが、幼老複合施設です。地域の一員として相互に支え合い、異世代の交流を通じて高齢者の生きがいや健康を促進する新しいケアモデルとして注目されています。

このように、幼老複合施設は世代間の相互理解を深め、地域のコミュニティの活性化にもつながるといえるでしょう。さらに、地域包括ケアシステムが目指す「地域共生生活」の実現にも、幼老複合施設は重要な役割を果たすといわれています。高齢者や障がい者など誰もが地域で支え合いながら、自分らしく暮らせる社会づくりの場として、幼老複合施設の今後の展開が期待されています。

幼老複合施設のメリット

幼老複合施設では、高齢者と子どもたちが一緒に過ごすことで、主に次の3つのメリットをもたらすと考えられています。

- ・高齢者と子どもが自然な形で交流できる

- ・認知維持につながりやすい

- ・生きがいを持てるようになる

日常生活に新たな楽しみが見つけられるため、高齢者の心身の健康や充実感につながるでしょう。

高齢者と子どもが自然な形で交流できる

幼老複合施設では、高齢者と子どもたちが自然な形で交流できる環境が整っています。例えば、同じ施設内にそれぞれの施設を構えているタイプでは、食事やレクリエーションの時間に高齢者が子どもたちに絵本を読む、昔の遊びを教えるといったことができるでしょう。それ以外にも、共有スペースや施設間をつなぐ空間では、高齢者が日常的に子どもたちと一緒に過ごせるため、孤独感を和らげ、「自分が社会の中で必要とされている」といった社会的なつながりを実感することができます。子どもたちが手伝ってくれることや、話しかけてくれることで、高齢者の日々の生活にメリハリが生まれるでしょう 。

一方、子どもたちにとっても、幼老複合施設での高齢者との関わりを通じて、思いやりの心や社会のルールを育むことができます。

現在の三世代同居の減少とともに、子どもと触れ合う機会が少なくなっている高齢者にとって、幼老複合施設は世代間交流の貴重な場となります 。

認知維持につながりやすい

高齢者が子どもたちと一緒に遊んだり会話したりすることは、脳によい刺激を与え、認知機能の維持と思考力の活性化に役に立つといわれています。

例えば、子どもたちの質問に答えたり、または日常的な会話を交わしたりすることは、昔の記憶を思い出すきっかけになるでしょう。そのため、子どもにもわかりやすい言葉を伝えようとすることで、話す力を取り戻すことも可能です。

また、高齢者が好奇心旺盛な子どもと一緒に遊んだり、絵を描いたりすることは、よい刺激につながるきっかけにもなります。時には子どもが予測不能な行動や発言をすることがありますが、高齢者が子どもたちを見守りながら、危険がないか目配りする機会が増えることも、高齢者の認知維持につながると考えられます。

同世代の高齢者やスタッフには時折きつく接する高齢者でも、子どもに対しては優しい態度で接している事例も見られたそうです。高齢者も子どももお互いを自然に受け入れ、交流することで、変化の少ない日常に心地よい刺激を与えてくれる存在だといえるでしょう。

生きがいを持てるようになる

幼老複合施設では、高齢者が子どもたちの見守りやゲームなど、さまざまな形で関わります。例えば、高齢者の経験や知識を伝えることで、子どもたちから頼られるため、生きがいを感じることができるでしょう。また、子どもたちの無邪気な笑顔や新しいことを覚えて成長していく姿を見ることも、高齢者の楽しみの1つになります。

このように、幼老複合施設は、高齢者が子どもたちとの交流を通して社会とのつながりを実感し、孤立感を緩和するきっかけにもなります。「普段他人との交流が少ない方でも、子どもたちとの交流を楽しみに待っている」「豊かな表情を見せるようになった」などの事例からもわかるように、高齢者が生きがいを持つことは、心身の健康を保つうえで重要だといえるでしょう。

また、高齢者は親世代のように子どもを急かすことはなく、できたことを褒め、ダメなことは諭すともいわれています。親の言うことをなかなか聞けない子どもでも、高齢者が相手であれば素直に聞いてくれるといったような役割を担う存在になることもあるでしょう。

幼老複合施設の注意点

幼老複合施設には、さまざまなメリットがありますが、次のような注意点もあります。

- ・施設のプログラムや運営方針

- ・衛生管理面

- ・高齢者と子どもの相互理解を深める対策

ここでは注意点について以下のとおり、まとめましたので、ぜひ参考にしてみてください。

施設のプログラムや運営方針

幼老複合施設では、高齢者と子どもたちがともに過ごす場所のため、施設ごとに独自のプログラムや運営方針が定められています。その主な内容は「世代間の交流をどのようにするか」「交流の内容や頻度」「交流する子どもの年齢層」などです。また、敷地の広さや設備によっても、プログラム内容が異なります。例えば、誕生日や保育所の行事に高齢者を招待するイベントのみの交流もあれば、食事やレクリエーションの時間を共有スペースで過ごすこともあるでしょう。

幼老複合施設の中には、地域住民に開かれた形で高齢者と子どもたちを支える取り組みをしている施設もあります。中には、介護や子育て相談ができるサロンや体操教室、映画鑑賞会などを施設内で実施しているケースもあるようです。これらの活動を活性化することで、地域住民への理解を深めるきっかけになるでしょう。

入所施設を選ぶ際には、そのプログラムや運営方針が利用者の性格に合っているか確認することが大切です。子どもたちとの交流がどのように行われるのかを十分に理解し、施設が提供する活動内容や方針が安心できるものであるかを確認しておきましょう。

衛生管理面

幼老複合施設では、乳児や幼児、児童の出入りがあります。介護施設の入居者と子どもが同じ施設内で過ごすため、感染症対策には十分な配慮が必要です。子どもたちは免疫が発達している段階のため、ウイルスや細菌に敏感で感染症のリスクが高くなります。特に、冬季はインフルエンザや風邪、胃腸炎など、さまざまな感染症が流行する季節です。高齢者は免疫力が低下している場合があるため、感染症にかかると重篤な症状につながることも考えられます。

そのため、施設では高齢者と子どもの健康を守る、十分な衛生管理と対策が不可欠です。例えば、手洗い・うがいの徹底や施設内の消毒の頻度、感染症予防のためのマスクの着用や換気などの対策が求められます。加えて、体調不良や発熱者の隔離など、感染拡大を防ぐ対策も必要です。施設がこれらの衛生管理についてどのような方針で対応しているか事前に確認することが、利用する高齢者や子ども、ご家族にとっても重要なポイントになるといえます。

高齢者と子どもの相互理解を深める対策

高齢者と子どもが一緒に過ごすため、施設では高齢者と子どもたちが違いを理解し、尊重し合える関係を築く努力が求められます。世代間の違いから、誤解やトラブルが起きることが考えられます。例えば、子どもたちは無邪気に高齢者に関わっているつもりでも、高齢者にとっては静かに過ごしたいと思ったり、子どもの意外な行動に驚いたりするかもしれません。

一方、高齢者の言動や行動によって、子どもたちが不安を感じさせる可能性も考えられます。そのため、施設内でのルールやマナーを説明する、または必要に応じてスタッフが間に入ってサポートするといった対応が必要です。利用者の予測できない行動による、転倒や怪我のリスクも忘れないようにしましょう。

幼老複合施設では、介護職員と保育士が一緒に働くことになります。それぞれの仕事内容は異なるため、施設の運営をするうえでは、介護と保育の両方の資格取得者や専門知識を持つスタッフの受け入れが必要です。介護職員と保育士が互いの専門性を理解し、連携するためには、定期的な研修や人材の確保・育成が欠かせません。幼老複合施設の取り組みや事例は、施設のホームページやパンフレットで公開されていますので、両世代の交流の効果的な取り組みが把握できる参考資料となるでしょう。

まとめ

幼老複合施設は、少子高齢化や介護人材の不足といった社会課題に応える形で生まれた新しいタイプの施設です。従来のように介護施設と子どもの施設を別々にするよりも、1つの施設で複数の機能を兼ねることで、施設を効率的に活用できる利点があります。さらに、高齢者と子どもがともに過ごせる環境が整っているため、互いを理解し、支え合う効果も期待できるでしょう。

コラム記事執筆者

山本史子

介護福祉士

デイサービスで10年以上、介護福祉士として現場勤務を経験。利用者さまに「またデイサービスに行きたい」と思ってもらえる施設づくりを目指し、日々ケアに携わっている。趣味は工作やハンドメイドで、利用者さまとのコミュニケーションにも活かしている。現在は、介護現場での勤務と並行してライターとしても活動中。現場経験に基づき、実用的で温かみのある記事執筆を心がけている。