介護サービス・制度

投稿日:

2025-04-09

更新日:

2025-04-18

【インタビュー】在日外国人の高齢化問題は、日本の未来に関わる話だと知ってほしい。~在日韓国人福祉会のキム・ヨンジャさん~

「在日韓国人福祉会」を立ち上げ、新宿区内外から通う在日韓国人の方々の居場所づくりに尽力しているキム・ヨンジャ(金 榮子)さん。地域の自治会や町内会、警察署などと連携し、外国人高齢者が安心して生活できる地域を目指して活動をされています。

キムさんが拠点とする新宿区新大久保は、多くの在日韓国人やアジア圏を中心とした外国人住民が暮らし、異文化が共存する街として知られています。一方で、近年では認知症を患う方が増え「母語がえり」の症状が見られるケースが増えているそうです。そこで、在日韓国人の支援を始めた背景や外国人高齢者が直面する課題についてお話をうかがいました。

母語でコミュニケーションを取る重要性

――新大久保駅という多国籍の人がいる地域で在日韓国人向けの支援に取り組まれるようになった経緯を教えていただけますか?

キム・ヨンジャさん(以下、キム):介護福祉士として訪問介護の仕事をしていたのですが、日本に住む外国人高齢者が適切な介護保険のサービスを受けられていない現状を知りました。新宿区に住む外国人は東京23区では最も多く、区の人口の約13%が外国人です。その中で韓国・朝鮮系の高齢者の割合は約20%となっており、言語の問題や地域社会での孤立が深刻な課題です(※2025年1月時点)。

2015年に当福祉会を立ち上げた当時は2名の支援から始まり、目の前の課題を解決するために生活相談や日本語書類の翻訳、病院への同行支援を中心に携わってきました。しかし、活動を続けるうちに認知症の方が増えたため、より包括的な支援が必要だと感じるようになっています。特に「母語がえり」は認知症を患っている方に多く見られ、当事者だけでなく支援者も悩ませる現象です。

参考:東京都|第1表 区市町村別国籍・地域別外国人人口 (上位10か国・地域) (令和7年1月1日現在)、新宿区|住民基本台帳の町丁別世帯数及び男女別人口(日本人と外国人の合計)、新宿区|住民基本台帳の外国人住民国籍別男女別人口 令和7年1月1日現在

――「母語がえり」という言葉を初めて知りました。在日韓国人の方であれば日本語を忘れてしまい、韓国語しか使えなくなってしまう現象を推測できますが、具体的にどのような場面で問題が生じるのでしょうか?

キム:おっしゃるとおりで、日常的に使用していた日本語が徐々に使えなくなり、母国語である韓国語に戻ってしまいます。最近経験した事例でいうと、相模原の有料老人ホームに入所されている60代の女性の方がいらっしゃいます。施設から「日本語が通じなくなってきているためコミュニケーションが取れない」という相談を受けて訪問しました。実際に部屋に入ると排泄物の匂いが充満し、本人も落ち着かない様子でした。表情も険しく、時折悲鳴も上げてしまうこともあったので、日本人スタッフがケアをしたくてもできない状況だったんです。

まずはこの方のルーツを知ろうと思い、施設の方に女性のパスポートを見せていただき、出身地や渡航歴を確認しました。すると、2年前までは年に1度、韓国に長期滞在していた記録があったのです。韓国の話題を会話の糸口にして韓国語で話しかけると、最初は驚いた様子でしたが「妹が1人いる」といった会話が返ってきました。その日は時間が許す限り韓国語でお話をしたのですが、私が持参した韓国のドリンクやお菓子を一緒に食べるうちに表情が和らぎ、落ち着いて会話ができるようになりました。私は、このような経験を通じて母語がえりが見られる方には、母国語でのコミュニケーションや支援が必要なのだと身を持って感じました。

認知症で母語がえりがあっても、一人の「人間」として接する

――母語がえりが見られる方に対しては、母国語でのコミュニケーションがいかに重要なのかが理解できました。もし自分が同じ状況だとしても、日本語で話しかけてもらえたら安心すると思います。母語がえりが見られる場合、認知症の進行にも悪影響は出ますか?

キム:どのような影響が出るかは個人差があります。認知症が進行していても近隣の店舗や地域住民の理解を得られていれば、問題なく生活はできます。

例えば、買ってきた物を見せてもらったときに、「代金を支払っていないのでは…」と思うことがあります。その時は警察に連絡し、福祉会のスタッフと警察官が同行して、支払いが済んでいるかどうかお店に足を運び確認しました。

行きつけの料理店がある方の場合、たまに代金の支払いを忘れることがあります。ただ、ご本人は行きたいときに食事をしに行っているだけなんです。そのため、私たちがお店の方に事情を説明し、月に一度まとめて福祉会が立て替えるようにしています。

在宅生活を続けていればこのような事態が起こるのは、一度や二度では済みません。私たちが24時間付き添うわけにはいかないですし、それこそ不自然だと思います。包括支援センターやケアマネジャー、警察、自治会、近隣店舗と情報共有をしておけば、地域で症状に合わせた対処ができます。このような基盤づくりをすることが、地域づくりにつながると思います。ただ、今のところ、まだうまくいっていないんですけどね…。

――福祉会のスタッフだけではなく、地域で認知症を患っている方を支えていく考え方は素晴らしい取り組みですよね。ただ、全ての方が認知症や母語がえりの方の対応に慣れているわけではないと思います。キムさんは母語がえりが見られる方と接する際に、どのような点に配慮されていますか?

キム:初対面の際は慎重なアプローチを心がけています。いきなり「あなたは認知症なんだよ」という態度で接したら相手の方に失礼ですよね。同じ韓国語を話す韓国人だと共通点を伝え、信頼関係をじっくりと築くことを心がけています。

それと、韓国の文化や習慣を一緒に体験することも大切です。例えば、秋夕(チュソク、お盆に相当)や両親の日(オボイナル、日本の父の日や母の日に相当) など、韓国の伝統的な行事の時期は「故郷に帰りたい」という想いが強くなります。そのタイミングで福祉館への問い合わせが増えますが、日本に住む韓国人でも孤独を感じている方も少なくありません。イベントでチマチョゴリ(韓国の伝統衣装)を着ていただいたときは、「数十年ぶりにチマチョゴリを着られた」と涙を流している方もいました。この出来事がそのまま遺影を撮影する流れになったのは予想外でしたが…。

あと、時にはネガティブな発言をしてもいいと思っています。母国語だからこそ表現できる感情があるからです。そうした感情を受け止めつつ、気持ちに寄り添うことも必要な配慮なのだと思います。

国籍の枠を越えた支援者にも優しいネットワークづくり

――在日韓国人に限らず、外国人高齢者は今後も増えていく見通しかと思います。そのような方々が直面する課題にはどのようなものがありますか?

キム:まず課題として挙がるのは、言語面です。例えば、区役所から重要な通知が来ても、日本語が読めない方は不要な書類だと思って捨ててしまうことがあります。重要な給付金の案内などが届いていたとしても、締め切り後に「こんなものが届いていたんだけど」と後で発見するケースも多いですよね。また、介護保険のサービスを「外国人だから利用してもいいのかな…」と遠慮してしまう方もいます。

認知症を発症した方の場合は、さらに深刻な状況です。賃貸物件が契約しづらい、受け入れてもらえる施設が見つからない、家族との関係が途切れてしまうなど、社会的孤立の問題も浮き彫りになるでしょう。 新大久保には家族を本国に残して出稼ぎに来ている方が多く、故郷に帰りたくても帰れない方がいます。中には、空港に到着したのに受け入れを拒否された方もいます。無年金の方も多く、生活に困窮するケースも少なくありません。

――そのような課題があるのですね。キムさんがおっしゃっているとおり、福祉会だけでなく地域全体で支えていかなければならないと思いました。そのうえで、母語がえりや認知症の理解を広めるために、取り組んでいることはありますか。

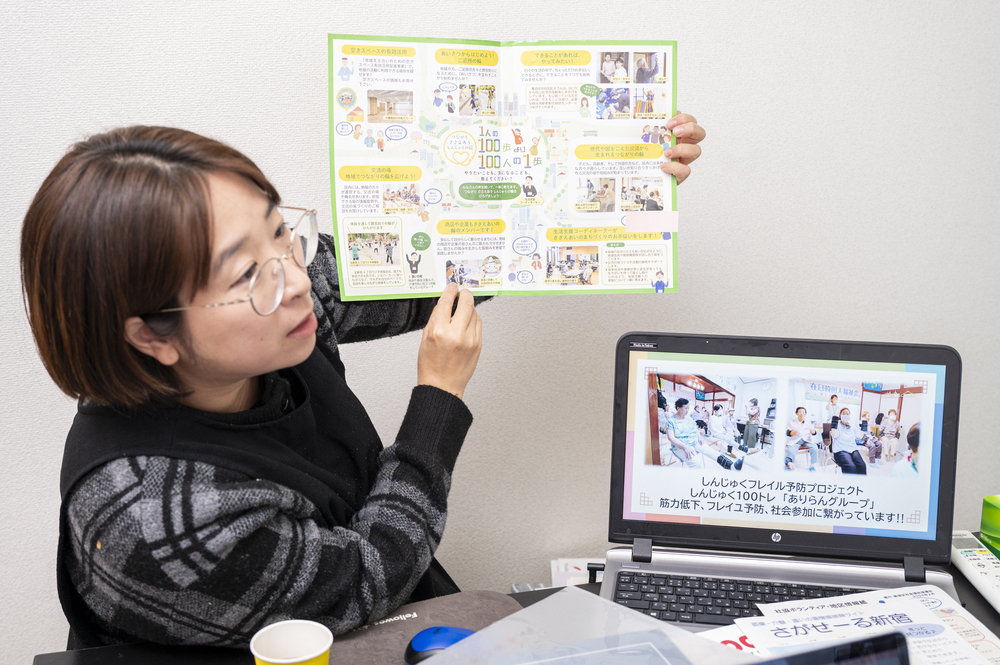

キム:2023年から取り組んでいるのが、地域のネットワークづくりです。近隣の教会から場所を提供していただく形で外国人高齢者の支援を実施しています。参加してくださるケアマネジャーや施設職員の中には、外国人高齢者への対応に不安を感じている方は少なくありません。今後もそういった方々と意見交換や情報共有ができる場として、ネットワークづくりは継続していきます。

町内会や自治会が協力し合うことで、子どもたちも参加するお祭りへの参加を促すことも重要です。特に高齢者は子どもを見ることで笑顔になります。私の娘にきれいな服を着せて、福祉館の利用者さんたちに会わせていただいたら 、お姫さまのように扱っていただき場の雰囲気が和んだということがありました。子どもも「今日は福祉館の人に電話する日でしょ」と理解しているので、子どもの頃から高齢者と触れ合うことは大切だと感じています。

ほかにも、若いうちから外国の文化に触れられる機会をつくりたいと考えています。例えば、在日韓国人高齢者が韓国料理を作る場合、学生たちがアルバイトしながら交流できるため、世代を超えた多文化交流の場を築けます。福祉館には日本人の大学生ボランティアも定期的に来てくれるので、そういった人たちが1人でも増えてくれるとうれしいですね。

在日外国人の高齢者のケアも日本の未来に関わることだと知ってほしい

――母語がえりや外国人高齢者の認知症に関する理解を広めるためには、国や自治体からの支援や補助を有効に活用する必要があると思います。現在、行っている活動を通して、どのような支援や補助があるのが望ましいですか?

キム:2022年から赤い羽根共同募金の支援を受けているため、福祉館の受け入れ人数を増やすことができています。ただ、あくまで福祉会の活動はボランティアが母体となっているため、都外への交通費や病院への同行などは実費で対応しなければなりません。介護・医療通訳の派遣に関わる交通費補助や通訳サービスの介護報酬算定など、活動を継続するうえで必要な経費の支援を期待しています。現在、これらの状況は、在日韓国人や中国人に多く見られている問題ですが、将来的にはさまざまな国籍の高齢者が直面することでしょう。安心して生活できる地域づくりの一環として、各国のコミュニティづくりと、そのコミュニティを支援する仕組みづくりが必要だと思います。

――今の日本は少子高齢化で人口が徐々に減っているため、外国人労働者を多く受け入れていますよね。新宿区だけでなく、今後は日本各地に高齢者を支援する各国のコミュニティが生まれるでしょう。

キム:私たちが活動を通じて、外国人高齢者の認知症や母語がえりの問題は、日本の将来に関わることだと感じています。これから日本へ訪れる外国人に「日本は良い国だ」と思ってもらえるためには、老後の生活も安心して過ごせる仕組みが整っていなければなりません。地域とのつながりや若い世代が自然と多文化共生を体験できる機会を増やすことで、将来的な理解者や支援者を育成することにつながります。外国人高齢者が誰一人孤独を感じない社会を実現できるよう、一歩一歩進んでいきたいです。

編集後記

今回の取材で、在日韓国人高齢者が直面する「母語がえり」や福祉面での課題を初めて知りました。少子高齢化の影響で外国人労働者が多く来日していることから、新宿区特有の問題ではなく、日本全体の問題なのだと痛感しています。私たちの生活では、K-POPや韓流ドラマなどで韓国を身近に感じる機会が増えていても、言語や文化などについてはあまり詳しく知れていないのが現状です。

まずはお祭りなどの交流の機会を持てるイベントから参加し、良き隣人として韓国の食や行事について触れてみようと思いました。そうすることで、母語がえりや外国人高齢者の認知症の問題が、少しずつ「自分ごと」になっていくのではないでしょうか。

(撮影/壬生真理子)

在日韓国人福祉会代表、社会福祉士、介護福祉士。

ボランティア団体「在日韓国人福祉会」は、東京都新宿区新大久保を拠点に活動する韓国出身6人によって構成されており、医療や福祉の現場に従事。2024年4月には、外国人高齢者の居場所「福祉館」のみ新宿区通所型住民主体サービス事業補助対象となる。

①外国人高齢者の生活相談・情報提供

②外国人高齢者の居場所「福祉館」運営

③認知症高齢者の支援活動

④地域福祉活動

を中心に活動。

そのほかにも、介護保険の説明会の実施、各書類の翻訳、通院や入退院のサポート、区役所などでの通訳支援、食支援活動、日本語学習支援、定期見守り活動、韓国語対応可能な介護人材育成、外国人認知症高齢者支援、ボランティア受け入れ、連携先機関や地域住民との交流などにも尽力。

在日韓国人福祉会 公式ホームページ https://jk-fukushikai.com/