ヤングケアラー・若者ケアラー

投稿日:

2025-04-15

更新日:

2025-05-14

【インタビュー】こども食堂1万カ所突破!多方面に広がる中で見えてきた課題と今後の展望とは? ~後編~

全国のこども食堂は2024年度で1万867カ所に達し、地域の新たなインフラとして広がりを見せています。その一方で、孤立や貧困・困窮といった社会課題の解決や、こども食堂のさらなる拡大に向けての対策が求められています。

本記事では前編に引き続き、認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ(以下、むすびえ)プロジェクトリーダーの山下学さんに、こども食堂の社会貢献やむすびえの今後の展望についてうかがいました。

【インタビュー後編】こども食堂の未来――開かれた居場所づくりと社会課題の解決に向けて

インタビュー後編では、こども食堂と現在の社会課題にフォーカスし、お話をうかがいました。

【関連記事】

こども食堂の利用方法とは?|食育や学習支援が叶う居場所づくりに貢献

――こども食堂の活動を通じて、貧困や家庭の孤立といった社会課題の解決に向けて、どのような形で貢献できると思いますか?

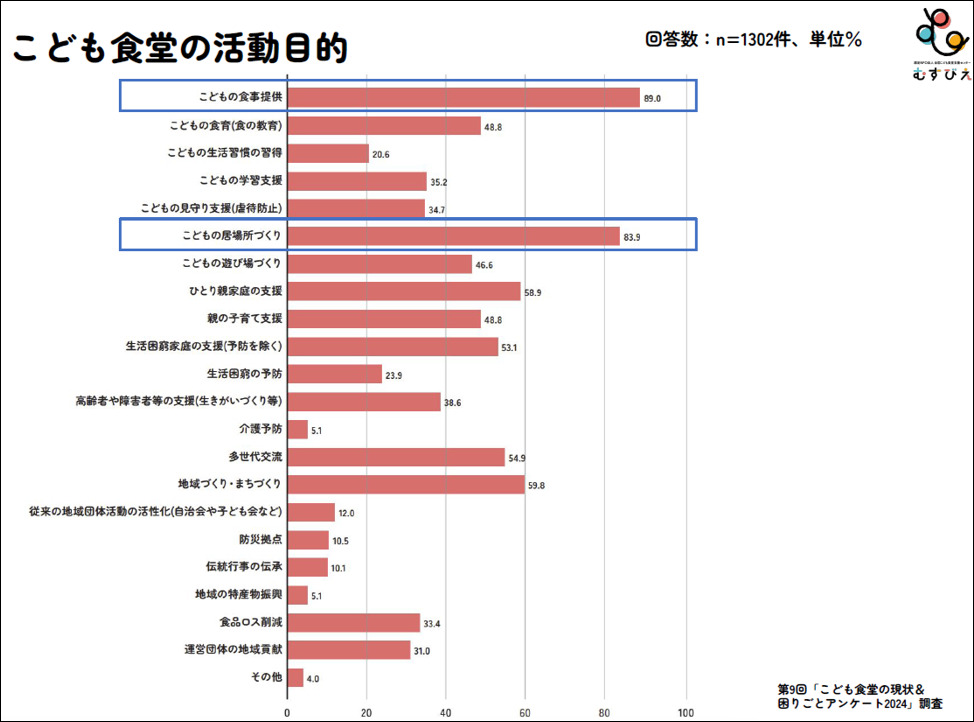

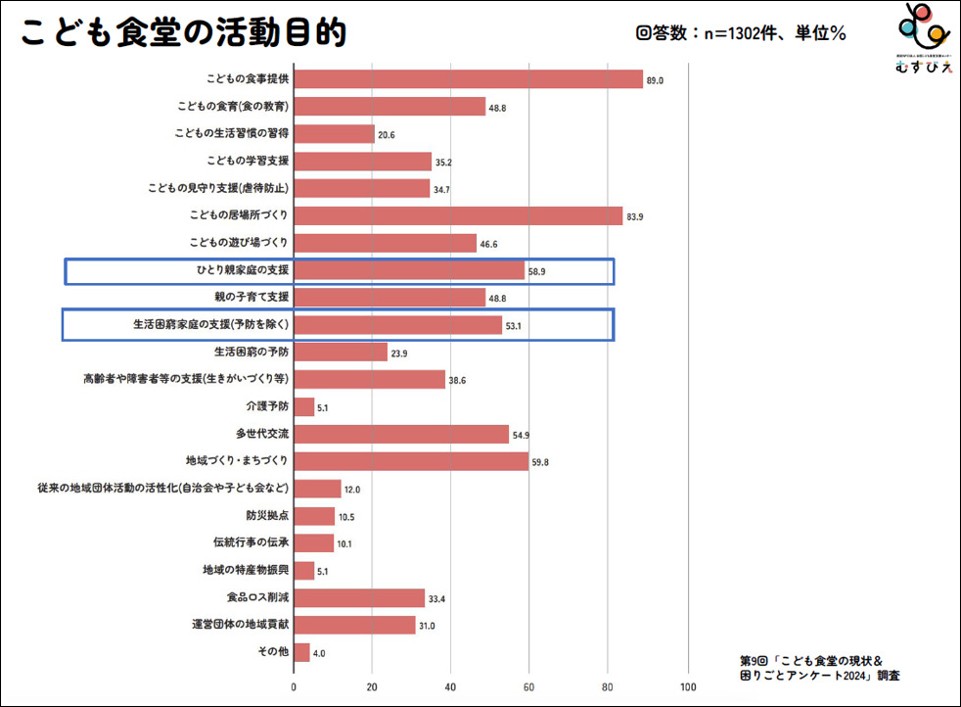

むすびえ 山下さん(以下、山下):むすびえでは、こども食堂の運営者の方たちに対しアンケートを実施しました。「こども食堂の目的は何ですか?」という回答では、「子どもへの食事提供」という回答は当然ながら、「子どもの居場所づくり」を目的とした回答が約84%に上りました。次に多かったのが「ひとり親家庭や生活困窮者家庭の支援のため」という回答でした。

山下:こども食堂は、基本的に「どなたでもどうぞ」というスタンスで運営している活動で、一般の方や企業が運営するこども食堂の多くは誰でも受け入れる形で活動を広げています。「困っている子はおいで」と言われると、そこは行きづらい場所になってしまいますが、誰もが来られる場所であるからこそ、困りごとのある子どもも、家庭も、気軽に利用できるところがこども食堂の特徴です。

一方、運営者の方は「困っているご家庭やお子さんのために何かしたい」という思いを持つ方が多く、困っている子どもを見かけたら、「できるだけ寄り添ってケアをしよう」と心がけて活動していると思います。そのため、こども食堂の運営者の中には、「本当に支援を必要としている子どもが来ているのだろうか」と 気にされる方も少なくありません。

むすびえでは困っている子どもへの支援活動として、支援を必要としている方に絞った取り組みと、「どなたでもどうぞ」というスタンスで受け入れの幅を広げた活動の両方を、いずれも重要な視点として捉え、尊重し応援しています。後者については、誰でも利用できるようにしながらも、その中に本当に支援が必要という人がいるかもしれないという想定でフォローしながら活動しています。

山下:もう一つ捉えている課題は「貧困・困窮」です。これは、経済的なものだけでなく、つながりと体験についても含まれています。都市部のこども食堂で多く見られるのですが、ご両親が共働きでお家のご飯をいつも一人で食べて過ごしているお子さんは、家庭以外の「つながり」が非常に少ないケースがあります。そこで「一人でお家にいるなら、こども食堂で一緒に過ごそうよ」という声かけによって、地域のつながりを後押しするきっかけにもなります。経済的な困窮家庭だけではなく、地域のつながりが少なくなった社会の現状にも、こども食堂の活動を通してアプローチできると思います。

山下:むすびえが取ったアンケートでの統計的な話になるのですが、「どなたでもどうぞ」というスタンスで運営されているこども食堂が7割を超えており、高齢者の方の参加もあるこども食堂も5割を超えているという結果でした。

山下:鳥取のこども食堂の例ですが、中山間地にお住まいの80代や90代といった高齢者の方もいらっしゃっています。ボランティアの方が高齢者の方を車で迎えに行き、こども食堂で食事をした後にスーパーへ寄って買い物をして帰る流れになっています。また、こども食堂で食事をする子どもたちにお菓子を配る高齢者の方は「こども食堂で子どもたちに会うことが生きがいの一つになっている」ともお話をされていました。このように、大勢の方と食事を囲むだけでなく、高齢者の見守りや買い物支援、子どもたちや地域の人との交流、さらに生きがいや楽しみにもつながっている例もあります。

こども食堂は、孤食になりがちな子どもや大人、高齢者など多様な立場や世代が交流する居場所であり、さらに高齢者の孤立を防ぎ、楽しみや生きがいをつくるなど多面的な役割を兼ね備えた地域の拠点になっているように見えます。「こども食堂に参加する高齢者の方の様子も垣間見える動画」を公式YouTubeにアップしていますので、ご覧ください。

――こども食堂の活動をさらに広げるために、どのようなサポートや取り組みが必要ですか?

山下:全国にこども食堂のネットワークが広がっていますが、今後もそのネットワークが広がるよう、地域のこども食堂のニーズに合わせたサポートをしていきたいですね。こども食堂の活動が活性化するということが、非常に大事なことだと感じています。そのためにも、地域ネットワーク団体の方々への支援も引き続き大きな事業の柱として行っているところです。

今、多くの企業の方々がこども食堂のことを知り、自分たちも何かできることはないかと関心を持っています。むすびえは、相談や問い合わせをしてくださった企業の方と、こども食堂をつなげることも重要な役割の一つだと考えています。地域の方が運営するこども食堂に、企業が寄付や得意分野を生かした関わりを続けることで、社会参加のきっかけづくりにもなるでしょう。そのため、こども食堂を通した居場所づくりやつながりにも力を入れていきたいです。

山下:支援をしたい企業とこども食堂のつなぎ手としてむすびえは、支援を申し出た企業のご要望や支援したい内容などをヒアリングしながら、必要に応じて支援の方法を組み立てているという状況です。例えば、まとまった額の寄付金をいただいた際には、こども食堂向けの助成事業という形で広く公募して、助成金として活動費などの提供を行っています。物資を提供される企業の場合、リニューアルに伴い販売終了したものの、まだ十分に食べられる食品を寄付されることもあります。この取り組みはフードロス削減への貢献にもつながります。

支援したい物資がすでに決まっている場合は、むすびえではこども食堂にどのような形でお届けできるかというところまでお話をうかがいます。また、「こども食堂への支援として何ができるだろうか」といったご相談では、さまざまな事例をご紹介しながら「うちだったらこれができるかも」というようなことを検討していただくのも大事なプロセスです。企業の方が無理なく継続できるような情報提供にも努めています。「実際にこども食堂を見学したい」「こども食堂で社員にボランティアをさせたい」などの要望があった場合、むすびえでアレンジすることもあります。

こども食堂への物資の配送に関しては、全国への配送が可能なケースもあれば、工場のある地域に限定されるケースもあります。むすびえでは、企業のご要望とこども食堂のニーズに応じて物資を仲介し、こども食堂に届けています。まとまった量の物資をご提供いただく際は、各地域のネットワーク団体を経由してお届けをしています。企業から送られてきた物資は、まずは各地域ネットワーク団体で一旦保管していただき、必要に応じてこども食堂へお届けするだけでなく、こども食堂の運営者が地域ネットワーク団体の拠点で受け取ることもあります。また、企業からこども食堂へ直接お送りいただくケースも見られます。

――最後に、こども食堂の利用者から喜ばれたエピソードを教えてください。

山下:むすびえでは、先ほどご説明した助成事業でこども食堂に応募していただき活動資金を助成しています。例えば、クリスマスの時期に「クリスマスケーキを買ってみんなで食べました」と喜びの声をいただきました。また、「こども食堂のイベントで工作活動をするために工作キットを購入し、みんなでやってみたら子どもたちも大喜びでした」などといった声もいただきました。こうしたうれしいお知らせも届くたびに、「活動して良かった」と実感しています。

インタビューを終えて

今回のインタビューを通じて、こども食堂が子どもから高齢者まで誰もが気軽に集える「心の拠り所」であると同時に、孤立や貧困・困窮といった社会課題を包括的に予防するというポテンシャルがあることを改めて実感しました。今後、こども食堂がどのように発展し、各地域に根付いていくのか、その展開に着目していきたいと思います。

むすびえは、全国各地のこども食堂の支援を通じて、誰も取りこぼさない社会をつくることを目指しています。こども食堂が全国のどこにでもあり、誰でも安心して行ける場所となるよう環境を整え、未来につながる社会活動の機会を広げることに尽力しています。

事例紹介: SOMPOケア株式会社のこども食堂

むすびえではこども食堂の運営を支援しています。介護施設を運営しているSOMPOケア株式会社は、全国の約450の施設で、現在、月1回のペースでこども食堂を運営しています。

【関連記事】

「SOMPO流 子ども食堂」で少子高齢化の課題に挑む 〜SOMPOケア株式会社〜

※情報交換や企業支援のつなぎ手として仲介などを行っていますが、運営サポートそのものは行っておりません。他のこども食堂さまと同様に、自主的に運営されている活動をむすびえは応援する立場になります。

認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ プロジェクトリーダー

認定ファンドレイザー

広報ファンドレイジングをはじめ、各種プロジェクトを担当。慶応義塾大学環境情報学部卒業後、電通PRコンサルティングにて民間企業、官公庁の広報キャンペーンやPR活動支援を実施。2015年から内閣府「子供の未来応援国民運動」立ち上げに関わったことをきっかけにこども食堂と出会う。むすびえには2020年よりプロボノ(=Pro Bono Publico:ラテン語で「公共善のために」)に参加し、2021年12月に前職を退職し2022年1月からメンバーとして参画。約2年間企業との協働事業を担当したほか、様々なプロジェクトに横断的に関わっている。現在は休眠預金活用事業のプログラムオフィサーとして、居場所のインパクト可視化を通じた地域活性化事業(※)などに取り組む。

(※)【お知らせ】2023年度 休眠預金事業(通常枠) 「居場所のインパクト可視化を通じた地域活性化事業-居場所と地域のエコシステムの同時強化-」公募要項(〆切12/15 17:00)|新着情報 – むすびえ

むすびえ公式ホームページ https://musubie.org/

むすびえ公式Instagram https://www.instagram.com/musubie_gakusei/

むすびえ公式YouTube https://www.youtube.com/channel/UC4f0rY1T300WrTnmoD24YmQ

取材執筆者

上野啓子

取材記者/ライター

東日本大震災以降、セカンドワークとしてWebライティングに従事。2015年からは農業専門紙の業務に携わり、生産、経営、労働、環境など幅広いテーマをタイムリーに取り上げ、取材記者として企画から記事作成まで一貫して対応。ライフワークとして、ひとり親家庭や生活保護者の支援に取り組み、社会課題や男女共同参画など、インクルーシブ社会の実現にも強い関心を寄せている。