ヤングケアラー・若者ケアラー

投稿日:

2025-04-11

更新日:

2025-05-14

【インタビュー】こども食堂1万カ所突破!多方面に広がる中で見えてきた課題と今後の展望とは? ~前編~

2024年度の「こども食堂全国箇所数調査」によると、全国の「こども食堂」の数が1万867カ所に達しました(2025年2月発表)。現在、こども食堂は多方面に広がりを見せ、増加の一途をたどっています。一方で、こども食堂の運営面では、担い手不足やインフレによる食料品の価格高騰、開設場所の確保など、さまざまな問題に直面しています。

本記事では、認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ(以下、むすびえ)プロジェクトリーダーの山下学さんに、こども食堂の現状と変化や課題などについてお話をうかがいました。なお、こちらのインタビュー記事は、前編と後編の2記事となります。

こども食堂とは?

2012年、十分な食事を摂れない子どもたちの存在を知った八百屋の店主が、店の一角で野菜をふんだんに使って栄養バランスの取れた食事を提供したことが、「こども食堂」の始まりとされています。その後、子どもたちを中心に、地域の人々が集まって食事ができる「こども食堂」が、一般の方や企業などのボランティアによって運営されるようになり、全国に広がりました。

コロナ禍では人との接触に制限がありましたが、弁当や食料の配布などといった活動を軸に運営を継続し、年間1,000件以上のペースで「こども食堂」は増え続けました。その多くは、子どもだけに食事を提供するのではなく、保護者や地域の高齢者など多様な世代が集う「地域の居場所」として機能していることが広く知られるようになりました。

【関連記事】

こども食堂の利用方法とは?|食育や学習支援が叶う居場所づくりに貢献

【インタビュー前編】こども食堂運営の現状とは?――開設後10年を超えた歳月で感じた現場の課題

インタビュー前編では、むすびえが実施したアンケート結果を用いて、こども食堂の運営の現状と、実際に支援して感じた課題についてお話をうかがいました。

――全国でこども食堂が1万カ所を超えた現状をどのように捉えていますか?

むすびえ 山下さん(以下、山下):むすびえでは全国各地でこども食堂を支える地域ネットワーク団体と連携し、県や市町村、社会福祉協議会などの協力を得ながら、毎年「こども食堂全国箇所数調査」を行っています。

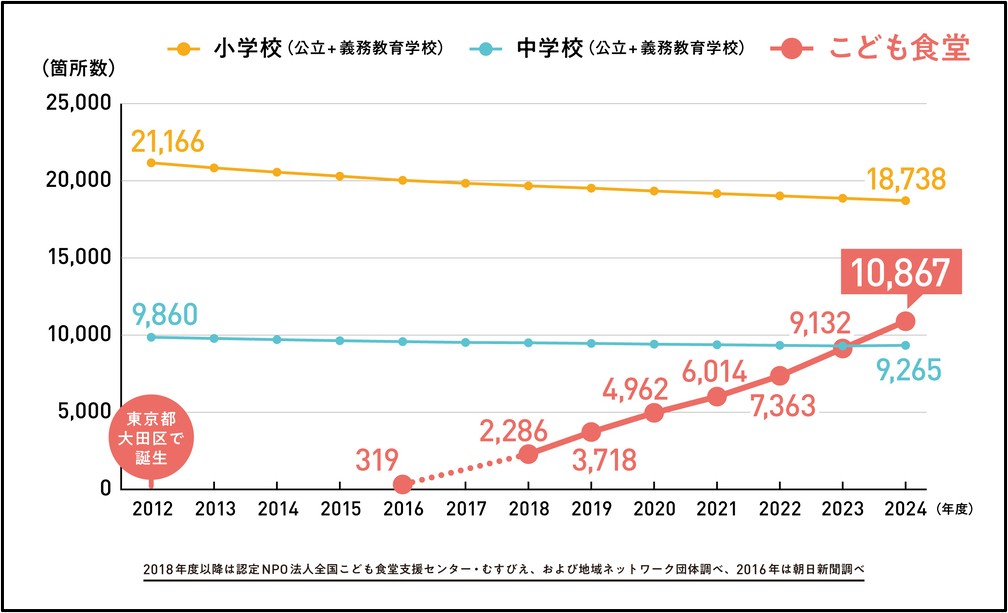

【こども食堂の箇所数と、全国の小学校中学校数の推移(2024年度 確定値)】

「2024年度に初めて1万カ所を超えた」と2025年2月に公表しましたが、「1万カ所」というのは文部科学省が発表する2024年度の全国の中学校数(公立中学校と義務教育学校数の合計)9,265校を上回る数です(※2025年2月時点)。少子化の影響で学校の統廃合も進み、学校数が減少する一方で、こども食堂が中学校の数を超え1万867カ所にもなったことは、2024年の象徴的な出来事だと思っています。

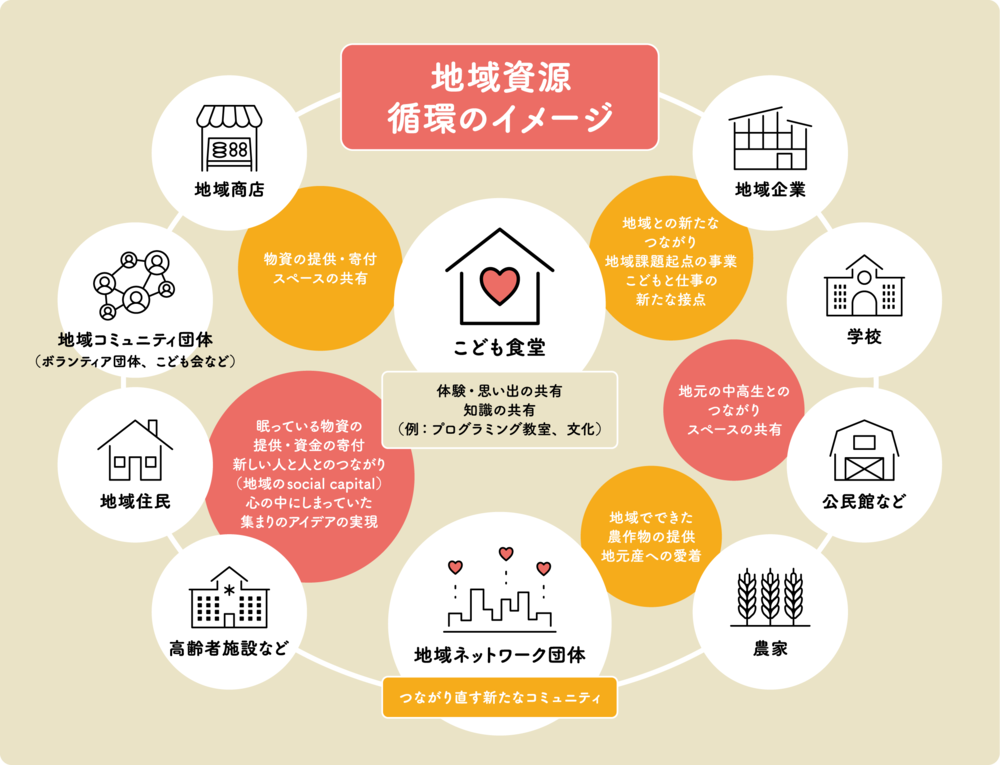

こども食堂の実施頻度や形態もそれぞれ異なるため、単純に比較はできませんが、むすびえではこども食堂が「地域のインフラ」として確立されていく過渡期と捉えています。こども食堂が地域で増え、子どもたちをはじめとする地域の方が「行きたい」と思ったときに気軽に行ける環境が整っていることが、こども食堂の理想的な姿ですね。

例えば、小学校の校区(学区域)内に少なくとも1カ所以上のこども食堂があれば、小学生から高齢者まで徒歩圏内で通える環境が整います。むすびえではこのような環境を目指し、こども食堂の数を全国の小学校数にあたる2万カ所以上に増やすことを当面の目標としています。

――こども食堂がスタートした当時と現在では、どのような変化を感じていますか?

山下:こども食堂の創成期から運営している方の中には、「地域のため、子どもたちのために、私たちが可能な範囲でやっているので、以前と変わらず続けています」とおっしゃっる方もいます。

一方で、こども食堂の認知度が高まるにつれ開設数が増える中、「利用者が増えて、運営が大変です」と話す運営者もいます。実際にこども食堂を始めた当初の利用者は30人程度だったのが、最近では100人を超えるなどのケースもあるそうです。他にも実施場所の確保や食材の調達が難しいという声も上がっています。

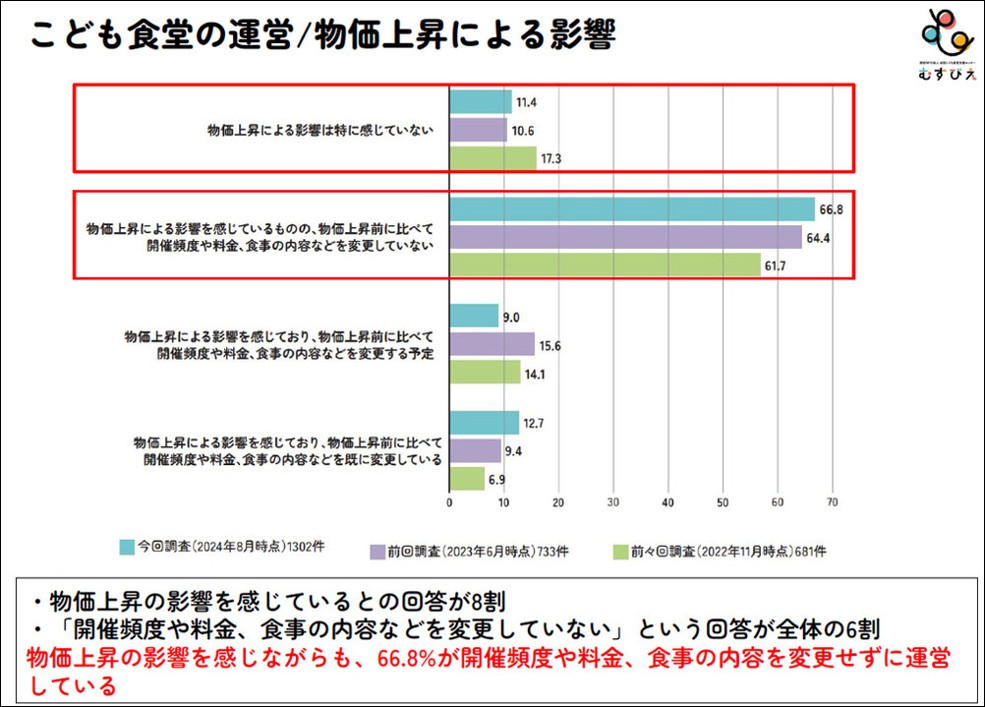

また、運営者の方々は物価高による食材や主食である米価格の高騰に大変苦しい状況でありながらも、試行錯誤しながら提供する食事の品数や量などの質を保つように尽力されています。むすびえとしては、食材をはじめとする物資の支援を仲介するとともに、地域や企業からのご寄付を呼びかけるなど、社会でこども食堂を応援するという機運を高める行動も大事だと思っています。今後も応援の輪がさらに広がるよう、引き続き活動を続けます。

最近では、企業が子ども向けのプログラムを支援するケースもあります。例えば、大手コーヒーショップチェーンでは、こども食堂向けのバリスタ体験を実施しました。大手歯磨きメーカーでは、子どもたちが歯磨きを好きになるように、キラキラシールを貼った歯ブラシをプレゼントする、歯磨きの大事さを知ってもらうために紙芝居を披露するといった取り組みをしています。このように、モノやお金では得られない体験型の支援活動が企業の間で広がってきたことも変化の一つだと思います。

――こども食堂の運営についての支援で感じた課題は何ですか?

山下:こども食堂は、登録制ではありません。あくまでも、むすびえは「こども食堂を応援します」というスタンスで、自主的に支援する立場です。

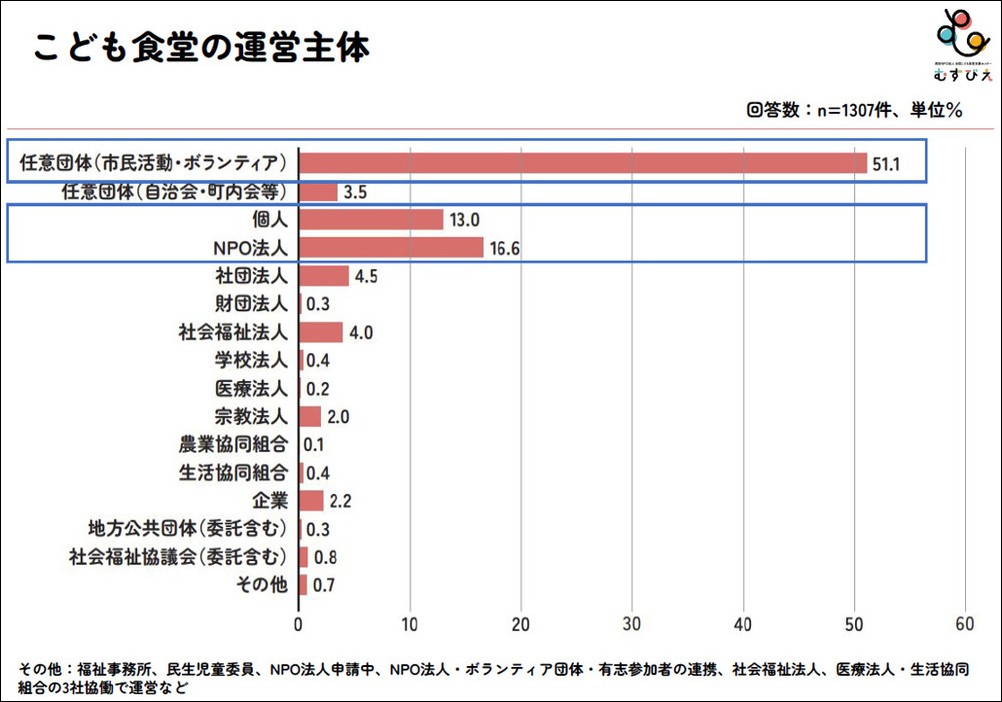

こども食堂の運営は、一般の方がボランティア活動として行われているのが圧倒的に多く、町内会や自治会、個人でやっている方も含め全体の約7割が普通の住民の方です。それ以外はNPOや企業など民間の活動団体の運営が多くなっています。むすびえは、そのような皆さんを応援して、誰もが「こども食堂をやりたい」と思ったときに、こども食堂を立ち上げるための支援もしています。

こども食堂の数が増えるのは望ましいことなのですが、これまでこども食堂を実施する場所が公民館のみだったという地域では、新たにこども食堂が増えたら公民館の使用日をシェアしなければいけないという懸念も挙がっています。今後は、地域内で実施場所や日時の調整が求められることも課題です。

また、こども食堂の認知が広まったことで、支援の輪も広がり、企業からの支援が拡大している側面もあります。しかし、こども食堂の数も増えているために、支援が追いついていないのが現状です。こども食堂1カ所あたりで換算すると、支援の総量が少なくなるので、さらに支援の輪を広げることも、課題の一つとなっています。

インタビュー前編まとめ

インタビュー前編では、全国で1万カ所を超えたこども食堂の現状や創設当時からの変化、支援で感じた課題についてうかがいました。インタビュー後編では、こども食堂の社会貢献やむすびえの今後の展望にフォーカスしていきます。

事例紹介: SOMPOケア株式会社のこども食堂

むすびえではこども食堂の運営を支援しています。介護施設を運営しているSOMPOケア株式会社は、全国の約450の施設で、現在、月1回のペースでこども食堂を運営しています。

【関連記事】

「SOMPO流 子ども食堂」で少子高齢化の課題に挑む 〜SOMPOケア株式会社〜

※情報交換や企業支援のつなぎ手として仲介などを行っていますが、運営サポートそのものは行っておりません。他のこども食堂さまと同様に、自主的に運営されている活動をむすびえは応援する立場になります。

認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ プロジェクトリーダー

認定ファンドレイザー

広報ファンドレイジングをはじめ、各種プロジェクトを担当。慶応義塾大学環境情報学部卒業後、電通PRコンサルティングにて民間企業、官公庁の広報キャンペーンやPR活動支援を実施。2015年から内閣府「子供の未来応援国民運動」立ち上げに関わったことをきっかけにこども食堂と出会う。むすびえには2020年よりプロボノ(=Pro Bono Publico:ラテン語で「公共善のために」)に参加し、2021年12月に前職を退職し2022年1月からメンバーとして参画。約2年間企業との協働事業を担当したほか、様々なプロジェクトに横断的に関わっている。現在は休眠預金活用事業のプログラムオフィサーとして、居場所のインパクト可視化を通じた地域活性化事業(※)などに取り組む。

(※)【お知らせ】2023年度 休眠預金事業(通常枠) 「居場所のインパクト可視化を通じた地域活性化事業-居場所と地域のエコシステムの同時強化-」公募要項(〆切12/15 17:00)|新着情報 – むすびえ

むすびえ公式ホームページ https://musubie.org/

むすびえ公式Instagram https://www.instagram.com/musubie_gakusei/

むすびえ公式YouTube https://www.youtube.com/channel/UC4f0rY1T300WrTnmoD24YmQ

取材執筆者

上野 啓子

取材記者/ライター

東日本大震災以降、セカンドワークとしてWebライティングに従事。2015年からは農業専門紙の業務に携わり、生産、経営、労働、環境など幅広いテーマをタイムリーに取り上げ、取材記者として企画から記事作成まで一貫して対応。ライフワークとして、ひとり親家庭や生活保護者の支援に取り組み、社会課題や男女共同参画など、インクルーシブ社会の実現にも強い関心を寄せている。