ヤングケアラー・若者ケアラー

投稿日:

2022-09-05

更新日:

2025-06-24

【社会の課題】ヤングケアラーとは?その実情と課題、解決方法を解説

「ヤングケアラー」は、社会課題としてメディアでも取り上げられています。この言葉を耳にしたことがあっても、当事者は本音を表に出しにくいため、具体的な実情や問題点についてよく理解していない方もいるのではないでしょうか。

ヤングケアラーの支援は、2020年3月に埼玉県が全国で初めて「ケアラー支援条例」を制定したことを契機に、全国各地で条例の制定や自治体独自の実態調査、支援が広がりました。

2024年6月、国は「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」において、子ども・若者育成支援推進法を改正しました。この改正によって、国や地方公共団体などが各種支援に努めるべき対象として「ヤングケアラー」が明記されるようになりました。

今回は、ヤングケアラーの実情と課題、予防と解決方法を解説します。

ヤングケアラーとは?

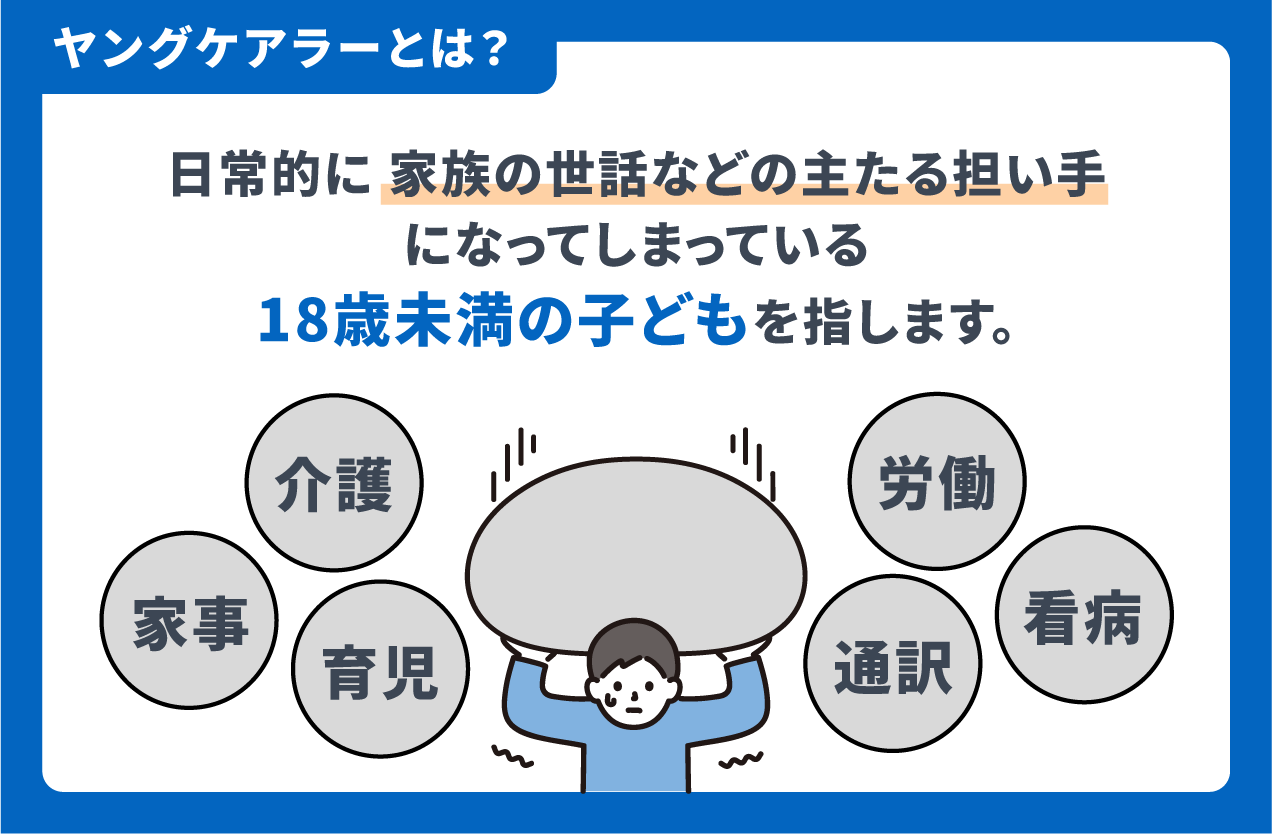

ヤングケアラーとは、病気や障がいを抱える家族・家庭において、本来、大人が担うべき家族の介護や生活支援、幼いきょうだいの世話、目の離せない家族の見守りや気遣い、さらには言語コミュニケーションに課題を抱える家族の通訳などを、日常的に過度に行っている18歳未満の子どもや若者などを指します。

なお、子ども・若者育成支援推進法の改正では、こども期から若者期にかけて切れ目なく支えるという観点から、支援者の対象としておおむね30歳未満までと定めました(※状況などに応じて、40歳未満を含む)。

「ヤングケアラーの実態に関する研究 報告書 令和3年3月」(※三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社が調査)によると、ヤングケアラーに該当すると思われる子どもの有無について学校に調査したところ、「いる」という認識が中学校で46.6%、全日制高校で49.8%という結果でした。

また、同調査によると、「家族のお世話をしている」と回答したヤングケアラーの割合は、小学6年生で6.5%、中学2年生で5.7%、全日制高校2年生で4.1%、定時制高校2年生相当で8.5%、通信制高校生で11.0%、大学3年生で6.2%でした。中学2年生の場合、17人に1人、つまりクラスに1~2人の割合でヤングケアラーが存在すると推測されています。

参考:三菱UFJリサーチ&コンサルティング|ヤングケアラーの実態に関する研究 報告書 令和3年3月

一方で、「家族内の問題は表に出にくく、実態の把握が難しい」という現状から、支援の手が届いていないヤングケアラーが表面化していないと考えられています。2022年度から実施されている「ヤングケアラー支援体制強化事業」により、市区町村ではヤングケアラーの実態調査を本格的に開始し、支援対象者の掘り起こしを進めている最中です。さらに、教育機関や支援機関、公的機関などでは、支援方法に関する研修や支援の連携を通して、支援体制を構築するための取り組みも進められています。

ヤングケアラーはどのような日常生活を送り、どのような問題を抱えているのでしょうか。ここでは、ヤングケアラーの実情について見ていきましょう。

家事の担い手として

家事の担い手であるヤングケアラーは、学校に通いながら、買い物や料理、掃除や洗濯といった家事全般や、きょうだいの「世話」を日常的に担っています。家庭内のことに多く時間を割いているため、お世話をしていない同年代と比べると欠席や遅刻が多くなりやすいのが特徴です。その結果として、心身ともに安定した学校生活を送る機会を逃しています。

家族のお世話や見守り、または看病をする

依存症などの問題や精神疾患を抱える家族がいる家庭では、必要な介護サービスなどを利用せず、子どもが身の回りのお世話や看病などを担っているケースも見受けられます。

さらに、重度の認知症を患う高齢者がいる家庭の場合、目を離すと徘徊する危険性もあることから、ヤングケアラーが常日頃から見守ることも少なくありません。

意思疎通の担い手になるヤングケアラー

聴力や言語に障がいのある家族や、日本語での会話のやりとりに懸念がある外国籍の親を持つ子どもは、外部との意思疎通を図るために、通訳のような役割を担うことがあります。

親に代わって幼いきょうだいの「世話」をする

小学生のヤングケアラーでも幼いきょうだいの「世話」をするケースがあります。例えば、おむつ替えや着替え、食事の介助や常態的な子守り、通園の送り迎えなど、さまざまなお世話を全般的に担うケースもあります。

家計を支えるために働くヤングケアラー

親や親族が障がいや難病を抱えているために働けない、または大人が働く意欲を持たない場合、子どもが労働をして家計を支えているケースも見受けられます。

ヤングケアラーが抱える問題とは

「子どものお手伝い」の域を超えた家事を担いながらも、「家族のことだから自分がやるのは当たり前」といった考えから、悩みを抱えながらも誰にも相談せず、自身がヤングケアラーであることに気づいていないケースも少なくありません。

ほぼ毎日、7時間以上も家事や家族の世話に時間を費やす子どもたちにとって、学校生活や友人関係など、ヤングケアラー自身に現在と将来の両面でさまざまな影響が考えられます。

子どもは子どもとしての健やかな成長・発達に必要な遊びや勉強の時間を、若者は自立に向けた移行期としての勉強や就職のための準備を奪われ、家族のケアに伴い、身体的・精神的に重い負担がのしかかっています。

厚生労働省の「ヤングケアラーの実態に関する調査研究報告書 平成31年3月」の事例も交えながら、ヤングケアラーはどのような問題を抱えているのか、見てみましょう。

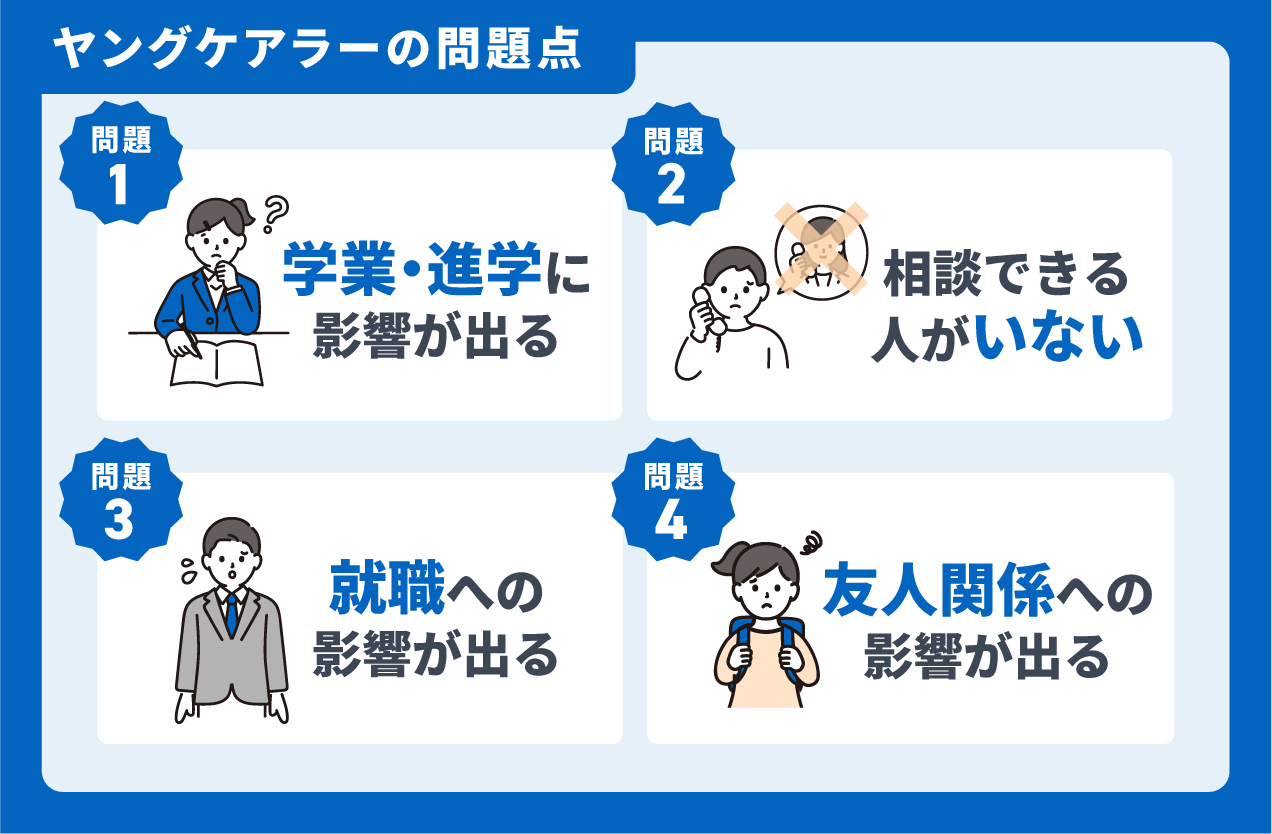

ヤングケアラーが直面するさまざまな壁

本来、学校での学びに重きを置くべき若者が、家庭のケアに多くの時間を割かざるを得ない状況が続くと、さまざまな「壁」が立ちはだかると言われています。

ここでは、ヤングケアラーたちが直面しやすい主な壁(問題点)を整理し、どのような影響が出るのか見ていきましょう。

学業や進学に影響が出る

最も大きな問題として挙がるのが、家事や介護などに多くの時間を取られることで、学業に充てる時間の確保がしにくいことです。この状態が続くことで、遅刻や早退、欠席が多くなり、さらには成績の低下が生じるようになるため、受験や進学も断念せざるを得ない状況になる可能性があります。

例えば、とある中学生は、家事や子どもの世話ができないうつ病を発症した母の代わりに、自ら家のことを引き受けるようになりました。その結果、夜中に勉強をするルーティンとなり、十分な睡眠が確保できなくなりました。しかし、実情を把握できていない父親から成績が下がったことを厳しく叱責され、心理的なストレスを抱えることになり、自傷行為に至ってしまったという事例が報告されています。

部活や課外活動に参加できない

授業が終わると、すぐに帰宅し、家事や介護などを行うため、放課後や早朝などに行われる部活や課外活動に参加することができません。そのため、スポーツや音楽など、自分のやりたいことを諦めざるを得ない状況に置かれることもあります。

友達と放課後や休日に遊べない

家事や介護などで自由になる時間がほとんど確保できないため、友達と遊ぶ機会すら失われがちです。十分に交流する時間も確保できないことを理由に、良好な友人関係が育めないこともあります。さらに、学校を休みがちになると、友人との距離感が生じてしまうことも考えられるでしょう。

心と体が休まらない

朝から寝るまで学校や家事、介護、家族の世話で忙しくしているため、自分の自由になる時間がほとんどなく、心身ともに十分に休むことが難しくなります。このような生活が続くと、疲労が蓄積し、学校生活にも支障をきたすおそれがあります。

未来に夢や希望を思い描けない

本来であれば、自分の将来について考える時期ですが、目の前の家事や介護に追われることで、夢や希望を思い描くゆとりも気力も持てなくなってしまうでしょう。

さらに年齢が上がると起こる新たな問題とは?

子どもの頃から親や幼いきょうだいの面倒を担ってきた人が、これまで我慢をし無理を重ねた結果、心や体に長く尾を引くこともあります。ヤングケアラーが年齢を重ねたとき、自分の進路や人間関係にどのような影響が出てくるのでしょうか。ここでは主な問題について見ていきましょう。

自由に進学先・就職先を選べない

家族のお世話が理由で学業に支障をきたすと、学力に影響が出る場合があり、中には望んでいた進学先を断念せざるを得ないというヤングケアラーも存在します。たとえ進学できたとしても、選択肢が限られてしまいがちです。また、就職においても同様に、仕事の幅が狭まることがあるため、本当にやりたいことや目指したい職業を諦めるというケースもあります。

自由に使える給料が限られる

就職をして給料をもらうようになっても、家族の生活費として確保するため、自分が自由に使えるお金は少なくなります。自分が一生懸命稼いだ給料を趣味や貯蓄といった自己投資に費やすことは難しいでしょう。

自分中心の人生ではなくなる

子どもの頃から家事や介護を中心となって担ってきたヤングケアラーは、大人になっても「家族のことを優先する」という気持ちが心の奥に残り続けることがあります。

相談できる人がいない

子どもの頃から家事や家族のお世話をするのが「当たり前」と認識している場合、外部からの支援や介入を拒むケースもあります。中には、家族から暴力的な叱責が続いているヤングケアラーも存在します。そのため、家族のみならず、周りの人に相談できない状況に追い込まれてしまう可能性もあるでしょう。

また、他の家庭の状況を知らないまま、自分の家庭が「普通」だと思い込み、相談する発想にならないヤングケアラーもいます。その結果、ヤングケアラーの孤立をさらに助長し、状況をより深刻化させてしまうケースもあります。

ヤングケアラーの予防と解決方法

こうした多くの悩みを抱えるヤングケアラーの問題を解決するためには、どうすればよいのでしょうか。これ以上、ヤングケアラーを増やさないための解決方法を見ていきましょう。

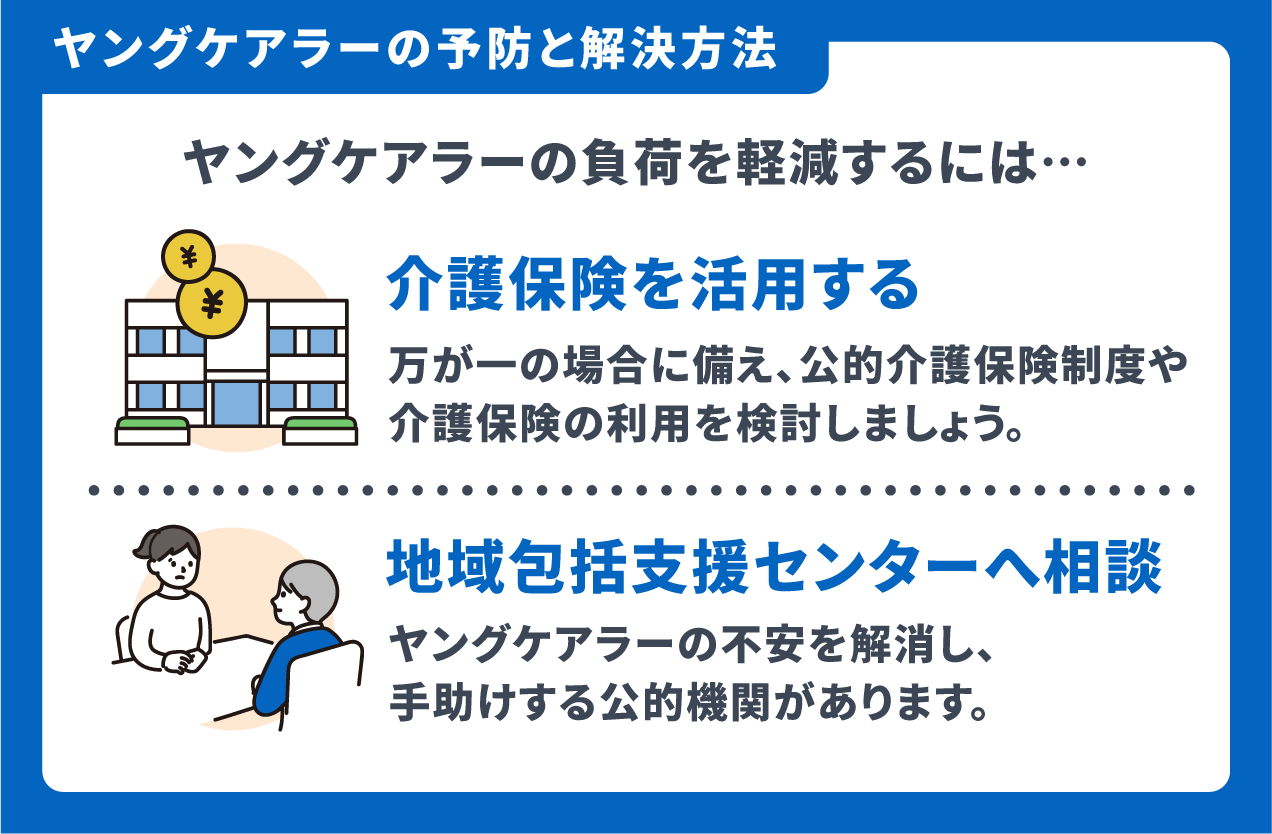

介護保険サービスや障害福祉サービスを活用する

「ヤングケアラーの実態に関する調査研究報告書 令和3年3月」によると、全日制高校2年生で 4.1%存在し、そのうち祖父母の世話をしているのが22.5%という回答結果でした。しかし、ヤングケアラーのすべてが顕在化していないことを考慮すると、実際はこの数値よりも多いことが予想されます。

また、介護サービス(ヘルパーなど)の利用割合は、2割程度にとどまっています。介護保険サービスを一部利用できている状況がうかがえるものの、全体的な観点から介護サービスはあまり利用されていないのが実情です。

例えば、ヤングケアラーの家庭では、収入が十分に得られず、生活困窮に陥っているケースも少なくありません。子どもが経済的に家族を支えることは難しく、精神的、肉体的な問題に加え、経済面でも負担がかかる可能性があります。

こうした状況を避けるためにも、介護保険や公的介護保険制度の利用を検討することも選択肢のひとつです。このような制度の有効利用は、子どもたちの負担軽減にもつながり、ヤングケアラーを増やさないための予防策になります。

地域包括支援センターに相談する

ヤングケアラーの家庭が抱える問題は、ひとり親・生活困窮・親の精神疾患や病気・高齢者介護など多岐にわたります。自らがヤングケアラーであると認識して、誰かに相談したいと思っても、相談窓口がわからないだけでなく、「相談したら相手を悩ませるのではないか」「バカにされるのではないか」という不安を抱えるヤングケアラーも多くいます。

ヤングケアラーの状況がより深刻化するのを防ぐためには、関係機関が連携を図り、まずは家庭の事情で悩む子どもたちが相談できる環境を整えることが必要です。

ヤングケアラーの不安を解消し、手助けする公的機関として、介護や精神障害などにも対応する地域包括支援センターがあります。地域包括支援センターとは、介護保険法に基づく地域包括ケアシステムの中核的な機構を担う施設で、高齢者の課題解決のみならず、ヤングケアラーも安心して相談できる場所です。

また、幼いきょうだいの世話や子育て世帯訪問支援事業、日本語でのコミュニケーションといった言語面に課題を抱える家族に対しては、外国語対応通訳の派遣を依頼するなど、外部サービスを有効活用しながらヤングケアラーの負担を軽減することもできます。

ヤングケアラーがひとりで悩みを抱え込まず、社会から取り残されないためにも、周りの大人が潜在的なサインに気づいて手を差し伸べてあげることが必要です。もしも周囲に悩んでいる兆候が見られるヤングケアラーがいたら、地域包括支援センターといったさまざまな支援の情報を共有しましょう。

ヤングケアラー認知度向上のための広報啓発について

ヤングケアラーの実情を社会全体で理解し、支援の必要性を多くの方に発信することも重要です。こうした背景から、厚生労働省は2022年度から2024年度をヤングケアラー認知向上の「集中取組期間」として広報・啓発活動を実施しました。ヤングケアラー当事者の気持ちや求めている支援などについてわかりやすくまとめられており、広く関心を集めるきっかけとなりました。

下記のサイトに詳細が掲載されています。

厚生労働省|令和4年度「ヤングケアラー認知度向上のための広報啓発」について

ヤングケアラーの今後

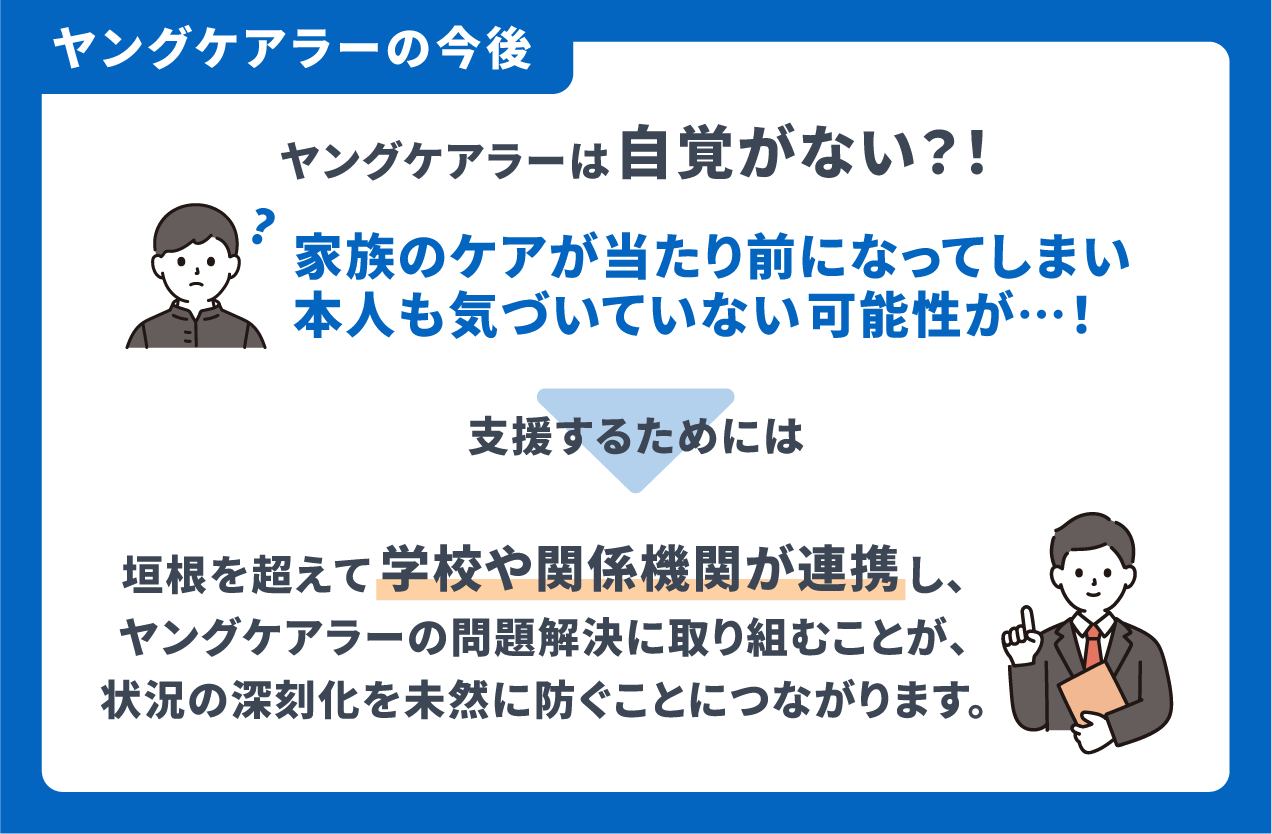

「ヤングケアラーの実態に関する調査研究報告書 令和4年3月」によると、平日1日あたり7時間以上、家族の世話をしている人の3割以上の小学生が「特に大変さは感じていない」と回答しています。つまり、ヤングケアラーとしての生活が当たり前になってしまい、自分自身が「ヤングケアラーであること」ということすら自覚ができていないケースがあることを示していると言えるでしょう。

こうした「潜在化」しているヤングケアラーを支援するためには、ヤングケアラーについての周知活動を行い、本人が気づくきっかけをつくる必要があります。

例えば、高齢者や障がい者を支える介護関連の方や施設では、支援計画を作成したり検討したりする際に、対象者の中に子どもの有無を確認するのもよいでしょう。子どもがいる場合にはヤングケアラー化していないか観察したり、目配りしたりすることで問題の顕在化を図れる可能性もあります。

現実的に、ヤングケアラーがいる家庭の事情に踏み込むことは、問題が表面化していない段階では難しいでしょう。しかし、多様化している家庭環境の中に潜んでいる課題を洗い出すためには、周囲の大人が子どもの小さなサインに気づこうとする姿勢が必要です。そのためにも、ヤングケアラーの認知度をより上げることが重要となります。

子どもや若者の気持ちに寄り添うとともに、保護者などの状況や心情も十分に踏まえたうえで、専門性や組織、団体の垣根を越えて学校や関係機関が連携を図ることが、ヤングケアラーの課題と、状況の深刻化を未然に防ぐことにつながります。

まとめ

日頃、子どもたちと接している中でちょっとした違和感の中に、ヤングケアラーの問題点が隠れている可能性もあります。支援の垣根を取り払い、その小さなサインを見逃さずに、関連機関との連携を図ることこそ、ヤングケアラーの問題解決につながっていきます。

介護はすべての方に起こりうる問題です。大変なのは本人も含め家族も、子どもたちにも大きな影響を与えます。ヤングケアラーとなってしまった子どもたちや若者たちが、自分のための人生を歩めるように、まずは周囲の大人が実情を知り、目配りや気配りをすることがヤングケアラー支援の大切な一歩になります。