経営・業務改善

投稿日:

2025-07-29

更新日:

2025-08-05

【インタビュー】来日まで介護のことを知らなかった私が、初の外国人施設長に。~フィリピン出身の高口サロメさんが語る介護職のやりがいと魅力~

現代の日本において、介護現場で活躍する外国人の数は年々増えつつあります。厚生労働省の調査によると、医療・福祉分野における外国人労働者数は116,350人(2024年10月末時点)で、前年同期と比較して28.1%の増加となっており、産業別としては最も高い増加率を示しています。

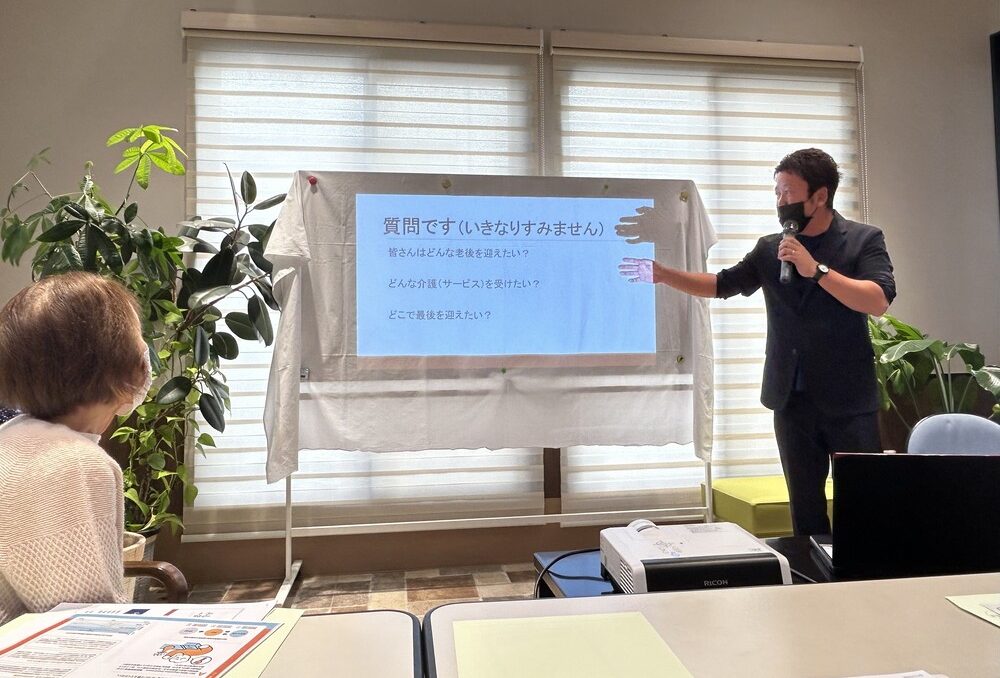

本記事では、フィリピン出身の介護福祉士であり、福岡県春日市の住宅型有料老人ホーム「ゆうゆうシニア館・春日公園」/デイサービス「春の杜」にて施設長を務める高口(こうぐち)サロメさんにインタビュー。来日当初のことから、介護職に就いたきっかけ、そして外国人として施設長を務めるまでの道のりについてお話をうかがいました。

参考

厚生労働省|別添3「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和6年10月末時点)

未経験から介護職へ。子育てをしながら資格を取得。

――高口さんが現在担当している仕事の内容について教えてください。

高口さん(以下、高口):住宅型有料老人ホーム「ゆうゆうシニア館・春日公園」と、同施設に併設しているデイサービス「春の杜」の施設長として働いています。担当業務は、入居者さんやご家族との面談、老人ホームへの入居・退去の対応、職員の労務管理、ケアマネジャーとの連携など多岐にわたります。2011年の入職以降、継続して同じ会社に勤務しており、生活相談員やデイサービスの管理者、副施設長を経て、2024年に海外出身者として初めて施設長に就任しました。

――高口さんが介護の仕事に就いたきっかけは何だったのでしょうか。来日前から介護の道を志していたのですか?

高口:実は、日本に来るまで介護の仕事については全く知りませんでした。私が来日したのは、2003年に日本人男性と結婚したことがきっかけです。結婚してからしばらくの間は、フィリピンで暮らしていましたが、2004年に夫婦で日本へ移住しました。そして、2005年に長女、2010年に次女が誕生します。

介護の仕事を知ったのは、次女の妊娠が判明した後のことでした。「次女が1歳になったら働きたい」と考え、何か資格を取ろうと情報を集めていた時期に、たまたまテレビ番組で介護の仕事が紹介されているのを見て、興味を持ったんです。そして、短期の専門学校に通い、ホームヘルパー2級(現:介護職員初任者研修)を取得。それが介護の仕事を始めるきっかけになりました。

――ホームヘルパー2級の資格を取得してから、どのような流れで介護の仕事を始めたのでしょうか。

高口:ホームヘルパー2級の資格を取得した頃、次女は生後3か月でした。そのため、次女が1歳になるまで待ってから、就職先を探し始めたのです。「どこか働ける施設はないだろうか」と思っていた矢先に、偶然にも今働いている施設の前を通りかかり、外に貼られていた介護職員の募集案内を目にして、すぐに応募しました。未経験にもかかわらず、正社員として採用していただき、それ以来、14年間同じ会社で働き続けています。

――14年間同じ会社で働き続けているとは、すごいですね!介護の仕事に就くことに、迷いや不安はなかったのですか。

高口:ホームヘルパー2級の資格を取得した時点で、「介護は本当に魅力的な仕事だな」と感じていたので、介護職に就くことに迷いはありませんでした。というのも、資格取得の際にデイサービスや病院で実習を受ける機会があり、そこで多くの利用者さんが、自分が知らないことをたくさん教えてくださったんです。

また、日々利用者さんとお話することは日本語の勉強にもなり、「介護職は学びが多いだけでなく、日本語のスキルも自然と身につく、まさに一石二鳥の仕事だな」と思うようになりました。当時抱いたその思いは、今も変わっていません。物事の考え方や人生観など、今でも多くのことを、利用者さんや入居者さんから学ばせていただいています。

言葉の壁にぶつかるも、悔しさをバネに日本語を習得

――未経験から介護の仕事を始めて、どのように感じましたか。やはり、日本語でのコミュニケーションの面で苦労されたこともあったのでしょうか。

高口:介護の仕事を始めた頃は、とにかく毎日が新鮮で、特に大変だと感じることはありませんでした。ただ、当時は日本語がうまく話せなかったので、言語面で悩む場面もありました。

例えば、日本語を間違えてしまったとき、利用者さんから「それは違うよ!」と大きな声で指摘され、恥ずかしさのあまりひどく落ち込んでしまったことがあります。また、レクリエーションの際にホワイトボードに字を書くときも、自分の字が正しいかどうか、とにかく不安でした。

とはいえ、いつまでも落ち込んでもいられないので、「これは勉強のチャンスだ!」と気持ちを前向きに切り替え、日本語の勉強により力を入れるようになりました。漢字を書くときは「この字であっていますか?」と自分から利用者さんに尋ね、それを皆さんとのコミュニケーションにつなげるようにしたのです。もし間違っていたとしても、「正しくはこう書くんだよ」と教えていただけたので、とてもよい学びになったと感じています。

――海外出身者として、介護の仕事を続けるうえでつらかったことはありますか。

高口:海外出身という理由でつらい思いをしたことは、過去にはあったかもしれませんが、今となってはほとんど覚えていません。

むしろ、利用者さん・入居者さんに優しくしていただいたことのほうが深く印象に残っています。家で夫婦げんかをしてしまい、少し暗い顔で仕事をしていたところ、「大丈夫?」と優しく声をかけてくださったことがありました。また、私が「今日の夕飯、何にするか決まってなくて……」と話したら、「○○と○○の野菜を使ったら、こんなメニューができるんじゃない?」と、一緒に考えてくださったこともありましたね。

それから「高口さん、私が死ぬまでこの施設を辞めないでね」と声をかけていただいたこともありました。こうした利用者さん・入居者さんとの日々のコミュニケーションは、私にとってどれもが心に残る思い出です。

また、利用者さん・入居者さんだけでなく、職員との関係性についても、同様のことがいえると感じています。本当に人間関係に恵まれました。

――今までのお話から、高口さんはとてもコミュニケーションを大切にされているように感じています。介護職に就いてから、利用者さんや同僚とのコミュニケーションで意識していたことがあれば教えてください。

高口:コミュニケーションとは少し異なるかもしれませんが、とにかく外国人であることを言い訳にしないように、さまざまな努力を重ねました。「郷に入っては郷に従え」ということわざがあるように、日本で働くからには、日本の社会に適応できるよう、スキルを磨く必要があると感じたからです。漢字の読み書きの練習はもちろん、積極的に周りの人の動きを見て、日本の常識や、日本社会に適した言動を身につけられるよう努めました。

また、2015年に介護福祉士の資格を取得したことも、努力したことのひとつです。先輩が2012年に介護福祉士の資格を取得したことをきっかけに興味を持ち、私も受験を決意。資格取得に向けて、毎朝4時から1時間半ほど勉強を続けた結果、一発合格することができました。比較的難しい表現が多く、理解するのに苦労しましたが、学習を通じて日本語のスキルもさらに磨かれたと感じています。

家族に背中を押され、施設で初めての外国人施設長に就任

――生活相談員やデイサービスの管理者などを経て、2024年に施設長に就任されたそうですが、どのような経緯で施設長に就いたのでしょうか。

高口:生活相談員やデイサービスの管理者を経験した後、2023年に「副施設長になって欲しい」と声をかけていただきました。「副施設長であれば、施設長のサポートをする仕事なので務まるかも」と思い、お引き受けすることにしたんです。ところが、その翌年、当時の施設長が系列のグループホームに異動になったことで、「ぜひ、高口さんに施設長をやって欲しい」というお話があり、施設長に就任しました。

施設長は、職員をまとめる非常に責任のある仕事です。そのため、最初は戸惑いが大きく、2週間ほど悩み続けていました。するとある日、そんな私の様子を見た次女が、「逆にどうして断るの?」と声をかけてくれたんです。さらに、夫や長女も「やってみたらいいんじゃない?」と背中を押してくれたので、引き受けることにしました。施設長として、まだ慣れないことも多く、業務に追われる毎日ですが、周囲の方々に支えられながら日々を過ごしています。

――施設長として、働きやすい職場環境を維持するために心がけていることはありますか。

高口:基本的なことではありますが、何よりも職員とのコミュニケーションを大切にしています。休憩時間の何気ない会話の中に、職員の悩みが隠れていることもあるため、少しでも気になる様子があれば、こちらから積極的に声をかけるようにしていますね。「報告・連絡・相談(報連相)」を意識しながら、チーム全体がスムーズに動けるように努めています。

また、勤務先には、私以外にも海外出身の職員が3人在籍しています。いずれの職員も介護職として10年近い経験を持っているため、介護について私から細かく指導することはほとんどありません。ただ、「利用者さん・入居者さんには特に丁寧な言葉で話すこと」「勤務中は母国語ではなく、日本語で話すこと」については、繰り返し伝えるようにしています。今後はその3人のなかから、デイサービスの責任者を担う人が出てきてくれたらと思っています。

「外国人だから」と受け身にならずに、自らスキルを磨くことが重要

――これまでのご自身の経験を踏まえて、海外出身の介護職員がもっと働きやすくなるためには、どのようなサポートや環境が必要だと感じていますか。

高口:職場の環境を変えるよりも、一人ひとりの外国人介護士が、前向きに成長しようとする姿勢が大切だと感じています。日本語学校で学んだ知識だけでは、日本の社会に適応するのは難しいこともあると思います。だからこそ、「誰かに与えられるのを待つ」のではなく、自ら学び、行動することが求められるのではないでしょうか。例えば、より自然な日本語を話せるように勉強を続けたり、介護福祉士などの資格取得を目指してスキルアップを図ったりすることも手段のひとつです。

今後、海外出身の介護職員はさらに増えていくと思いますが、日本社会の中で働いていく以上は、社会に適応するための努力が欠かせません。近年は、介護福祉士の資格を取得すると、永住権の獲得につながる制度なども整備されつつあります。そのような制度も活用しながら、主体性を持って自分のキャリアを築くことが重要ではと考えています。

――最後に、日本で働く外国人介護士に向けて、メッセージをお願いします。

高口:まず大切にして欲しいのは、利用者さんや同僚と積極的にコミュニケーションを図ることです。会話を重ねることは、日本語の勉強にもなりますし、相手を理解することにもつながります。たとえ誰にも見られていなくても、丁寧に仕事に取り組む姿勢を忘れないで欲しいと思います。

どのような利用者さんにも心を込めて接すれば、きっと誰かが見ていて、後からその姿勢を評価してくれるでしょう。私自身も、かつて先輩からこの考えを教わり、掃除や後片付けは、特に丁寧に取り組むよう心がけています。

そして、介護の仕事を長く続けるためには、心と身体のバランスを取ることも重要です。私の場合、観葉植物を育てるといった小さな楽しみが毎日の支えになっています。大変なこともあるかもしれませんが、利用者さんの笑顔のために、自分らしく前向きにがんばってください。

編集後記~取材を終えて~

今回の高口さんのインタビューで特に印象的だったのは、「言葉の壁を恐れず、日々のやりとりを学びに変えていった姿勢」です。利用者さんや周囲の方々と積極的にコミュニケーションを取りながら、少しずつスキルを磨き続けてきた高口さん。取材時の何気ない会話の中にも、努力を惜しまない姿勢や、介護という仕事への真っ直ぐな思いが伝わってきました。

高口さんのように、さまざまな壁があっても諦めず、前向きに挑戦し続ける姿は、海外出身の介護士はもちろん、これから介護職を目指す方にとっても、勇気や希望を与えてくれるように感じています。この記事が、介護に関わるすべての方への、応援のメッセージとなれば幸いです。

(撮影/松岡 千草|studio chico camera)

1979年フィリピン生まれ。2011年より、株式会社悠楽が運営するデイサービス「春の杜」にて勤務。2024年6月に、同社が運営する宅型有料老人ホーム「ゆうゆうシニア館・春日公園」・デイサービス「春の杜」の施設長に就任(現職)。 ※2025年6月時点

デイサービス・春の杜 公式ホームページ:https://www.yuyu-group.co.jp/day-service/harunomori