ビジネスケアラー

投稿日:

2025-01-24

更新日:

2026-01-30

2025年問題とは?介護現場に与える影響と取り組みをわかりやすく解説

少子高齢化が進む日本にとって、2025年問題は避けて通れない課題です。団塊の世代が75歳以上の後期高齢者に達するため、介護や医療の需要がピークを迎えることが予測されます。

すでに人手不足や財政の圧迫が問題となっている介護業界では、どのような対策が必要なのでしょうか。

本記事では2025年問題の詳細と、2025年問題に向けた対策について解説します。ぜひ参考にしてみてください。

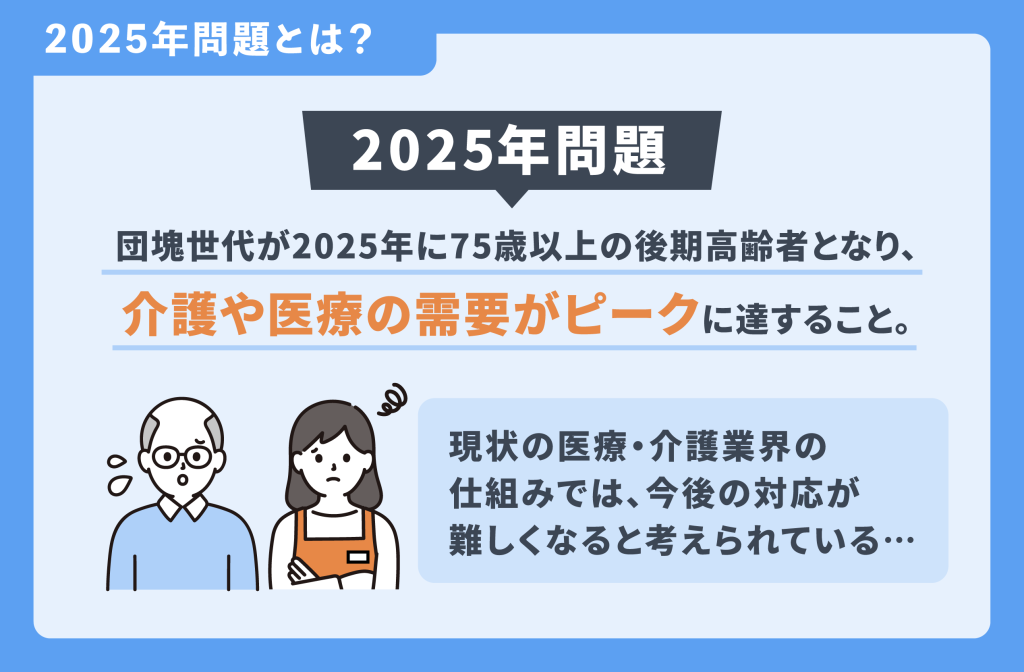

2025年問題とは?

2025年問題とは、団塊の世代(1947年から1949年生まれ)が、2025年に75歳以上の後期高齢者となり、介護や医療の需要がピークに達することを指します。

すでに人手不足や財政難が課題となっている医療・介護業界の仕組みでは、今後の対応が難しくなると考えられているのです。

日本はすでに少子高齢社会を迎えていますが、2025年以降、さらに高齢化が進むため、今以上の対策が急務となるでしょう。

2025年問題を乗り越えるために、国はさまざまな施策を打ち出しているものの、まだ多くの課題が残されています。

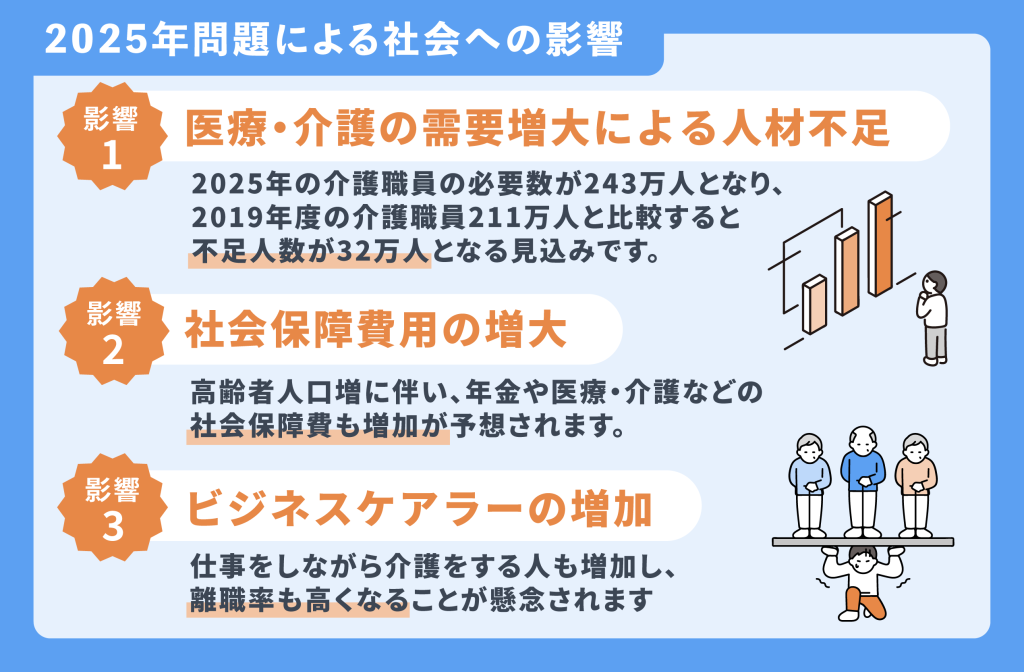

2025年問題による社会への影響

2025年問題によって社会に与える影響は、次の3つが考えられます。

- ・医療・介護の需要増大による人材不足

- ・社会保障費用の増大

- ・ビジネスケアラーの増加

それぞれ紹介します。

医療・介護の需要増大による人材不足

2025年には、医療・介護現場で、深刻な人材不足が懸念されています。

2025年の介護職員の必要数は約243万人に達すると見込まれており、2019年度の介護職員数211万人と比較すると、不足人数が約32万人となる見込みです。

介護職の人材不足は、介護サービスの質の低下や体制維持が難しくなり、倒産する事業所も増えるでしょう。医療現場でも高齢者の増加によって、医師や看護師の負担が増え、医療サービスの提供に支障をきたすかもしれません。

社会保障費用の増大

高齢者人口の増加に伴い、年金や医療・介護などの社会保障費の増加が予想されます。2020年度の社会保障費は約132兆円にのぼり、1人あたりの社会保険給付費は約104万円でした。

社会保障費用の増加は、現役世代の負担を増やすだけでなく、国の財政にも大きな影響を与えています。

社会保障費の増加により、ほかの公共サービスの縮小に影響を及ぼす可能性もあるため、国全体での対策が求められるでしょう。

ビジネスケアラーの増加

高齢者の増加に伴い、仕事をしながらご家族の介護をする「ビジネスケアラー」も増加すると考えられます。1人に負担がかかる介護環境では、生産性を低下させ、離職率も高くなる可能性もあるでしょう。

そのため、介護による離職や休業で、企業の人材確保や業績に影響を与えることは避けられません。企業側には、介護休暇制度の充実や柔軟な勤務形態の導入など、介護と仕事の両立を支援するための制度を整備することが求められます。

ビジネスケアラーへの影響や介護に関する制度を詳しく知りたい方は、次の記事をご覧ください。

【関連記事】

迫る2025年問題とは?ビジネスケアラーに起こる影響や対応について解説

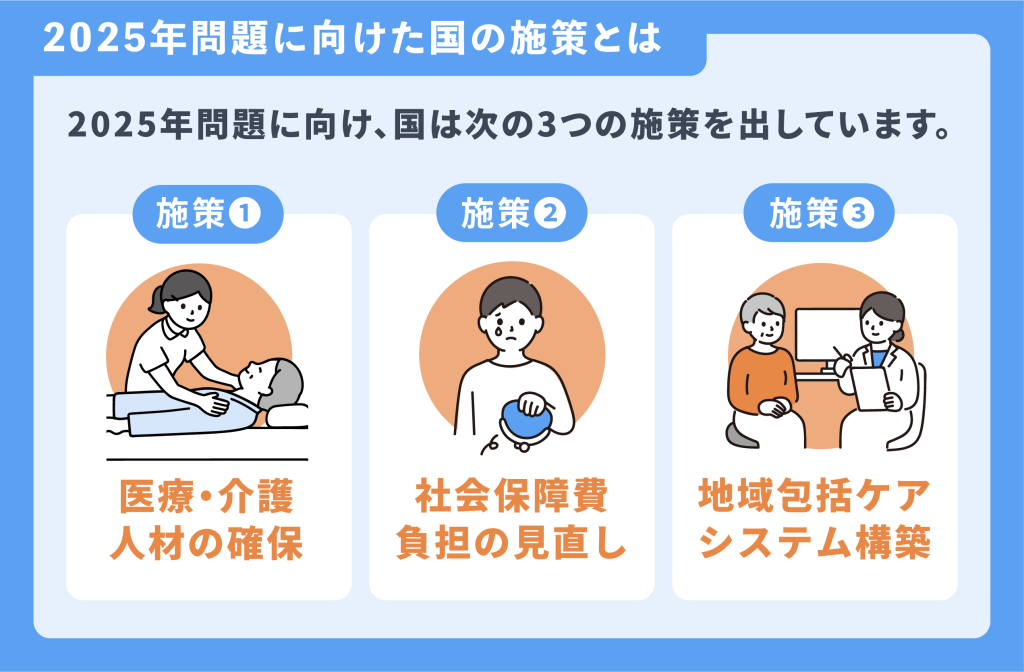

2025年問題に向けた国の施策とは

2025年問題に向け、国は次の3つの施策を出しています。

- ・医療・介護人材の確保

- ・社会保障費にかかる負担の見直し

- ・地域包括ケアシステムの構築

それぞれ見ていきましょう。

医療・介護人材の確保

2025年問題に備え、国は医療・介護分野の人材確保に力を入れています。具体的には、介護職員の処遇改善を進め、賃金を引き上げることで人材の流出を防ぎ、介護現場で働きやすくしている環境を進めている状況です。

また、介護人材の育成や資格取得の支援制度を導入し、介護サービスの質を維持する取り組みが進められています。さらに、国や自治体が主体となって介護職のイメージアップにも力を入れています。

介護職に対する偏見(例:しんどい、低賃金など)がなくなれば、若い世代や未経験者が介護業界に興味を持てるかもしれません。

社会保障費にかかる負担の見直し

国は高齢化に伴う社会保障費の増加に対応するため、財源確保と負担の見直しを強化中です。年金制度の見直しや、医療費の自己負担割合の変更などが議論されており、現役世代の負担を軽減しつつ、持続可能な制度を構築することを目指しています。

2022年10月には、一定以上の所得がある後期高齢者に限り、医療費負担を1割から2割に引き上げる措置がとられました。

また、病院の機能分化と地域の連携を重視し、地域の特性に応じた医療支援や介護予防が可能となる体制を整えることで、社会保障費の削減を目指しています。

地域包括ケアシステムの構築

地域包括ケアシステムは、住み慣れた地域で高齢者が自立した生活を続けられるよう支援する仕組みです。医療・介護・福祉が一体となって地域の高齢者を支えるため、住み慣れた地域で安心して過ごすことで迅速なケアが実現できるでしょう。自治体は高齢者のニーズを把握し、病院や施設への過剰な依存を減らして、地域全体で高齢者を支える体制構築を目指しています。

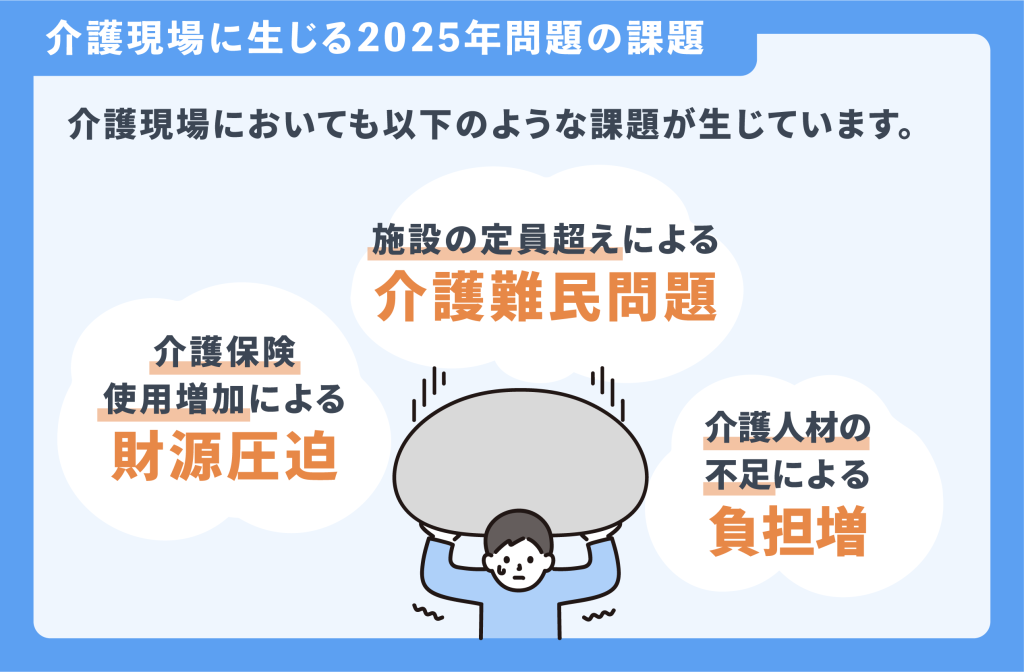

介護現場に生じる2025年問題の課題

介護現場においても、2025年問題による課題が生じています。

- ・介護人材不足による負担増

- ・介護保険使用増加による財源圧迫

- ・介護難民問題

詳しく見ていきましょう。

介護人材の不足による負担増

介護の現場では、すでに人手不足が課題となっており、限られた人員で多くの利用者を支援しています。

今後、さらに介護職員の業務負担が増加し、身体的・精神的な負担も大きくなるでしょう。

人材不足の影響から、利用者へのケアの質が低下することも懸念されています。介護サービスの提供が制限される可能性もあるため、介護職の負担軽減と人材確保に向けた施策が急務です。

介護保険使用増加による財源圧迫

現行の介護保険制度は、保険料や税金を財源としていますが、高齢化による財源不足が懸念されています。

財源不足が深刻化すると介護サービスの提供範囲や内容の見直しが行われるでしょう。現在の制度を維持するためには、財源確保や制度改革が求められています。

介護難民問題

介護難民とは、高齢者の増加や介護人材の不足で、介護を必要とする方が介護サービスを受けられなくなることです。2025年以降は介護施設の入居希望者が増加し、施設の定員を超える心配もあります。

本来、介護が必要な高齢者にサービスが提供されなくなり、在宅でのケアが必要になるケースも増えるでしょう。

特に都市部では介護施設の不足が顕著であり、ビジネスケアラーの増加やご家族の負担増加が懸念されます。

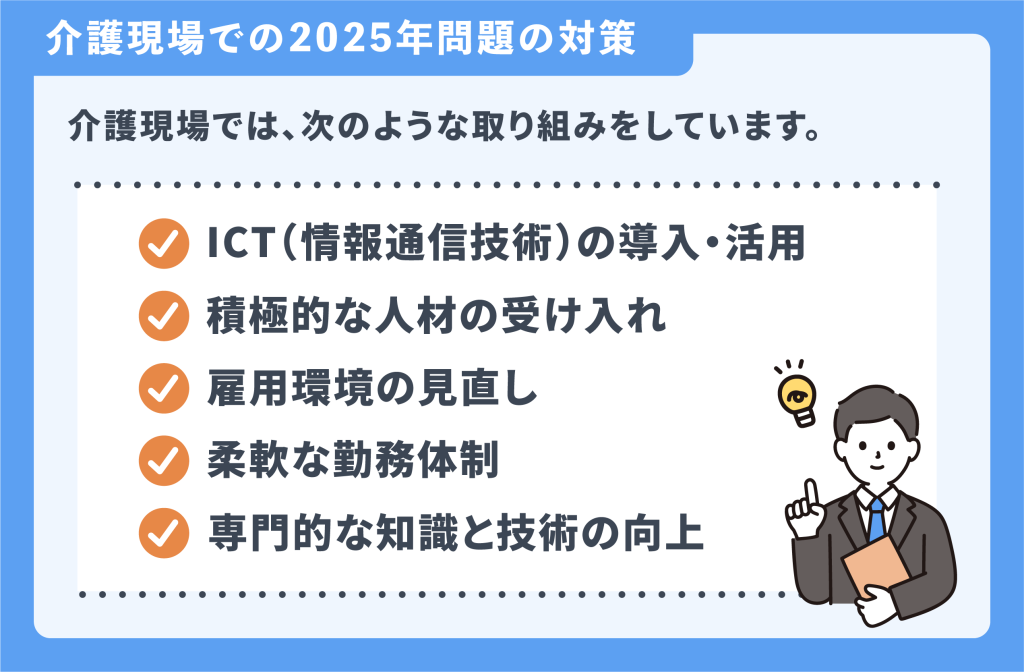

介護現場での2025年問題の対策

2025年に向けて介護現場では、次のような取り組みをしています。

- ・ICTの導入・活用

- ・積極的な人材の受け入れ

- ・雇用環境の見直し

- ・柔軟な勤務体制

- ・専門的な知識と技術の向上

それでは、ひとつずつ紹介しましょう。

ICTの導入・活用

介護現場では、介護職員の業務効率化や負担軽減のために、ICT(情報通信技術)の活用が求められています。具体的には、ケアプランの作成や介護記録ソフトの利用です。

また、見守りセンサーや介護ロボットの導入で、介護職員の負担を減らしながら、利用者の安全性を向上させることが期待されています。ビデオ通話を活用したご家族との面談や、リモートでのリハビリ指導も広まりつつあります。

積極的な人材の受け入れ

介護人材不足を解消するため、外国人労働者の受け入れが進められています。特定技能ビザを活用した外国人を採用し、現場の労働力を補う取り組みが行われました。教育や言語サポートの提供など、外国人が介護現場で働ける環境が整えられています。

また、地域のボランティアやシニア層などの地域住民で協力できれば、介護現場の負担を分散できる可能性もあるでしょう。

雇用環境の見直し

介護職員が長く働ける環境を整えるために、シフト制度の改善や休暇取得の促進など、雇用環境の見直しが求められるようになりました。

特に、夜勤や長時間勤務の負担軽減・相談窓口の設置など、職員の健康を守ることが重要視されています。雇用環境の見直しは、介護職員の離職率の低下が期待できるでしょう。

柔軟な勤務体制

介護現場では、働き方の多様化に対応するために、柔軟な勤務体制が導入されています。時短勤務やフレックスタイム制度を採用し、家庭の事情や個人のライフスタイルに合わせた働き方が可能です。

特に、育児や介護を担う職員にとっては、勤務時間の調整がしやすい職場は、働きやすい職場と感じられるでしょう。

また、スポットワーク(単発バイト)を導入する事業所も増え、多様な働き方が進んでいます。

専門的な知識と技術の向上

介護職員のスキルアップを図るために、専門的な知識と技術の向上が推進されています。キャリアパスを構築することで、介護職員が自身の成長を実感しながら働けるようになるでしょう。

施設によっては、施設内研修の充実や資格取得の支援が行われているため、自分の将来を見据えて成長できる体制が整っています。成長できる職場では、介護職としての専門性がより高まり、質の高いケアの提供が可能になるでしょう。

介護業界における2040年問題の延長として考える課題

2040年問題とは、団塊ジュニア世代が高齢者層に加わることで、75歳以上の高齢者が大幅に増加することです。

2025年には、75歳以上が全人口の約18%、2040年には65歳以上が全人口の約35%となると言われています。

2040年には次のような課題が推測されています。

- ・介護人材のさらなる不足

- ・地域差の拡大

- ・財政圧迫

人口構造の変化により、若年労働者の減少や、地域ごとの人材不足が顕著になると予測されています。

都市部と地域の人口動体の違いにより、地域ごとの高齢化率や介護サービスの需要に格差が生じるでしょう。地方では人口が減少する一方で、介護を必要とする高齢者の数は増加することが考えられます。

2040年には社会保障費がさらに増加する見込みであり、国や自治体の財政に大きな負担になるかもしれません。年金や医療・介護の財源確保が難しくなり、社会保障制度の持続が危ぶまれています。

2025年問題とは介護現場に関わる重要な課題

2025年には、団塊の世代が75歳以上の後期高齢者になることで、医療や介護の需要が急増し、医療・介護職の人材不足や社会保障費といった課題が深刻化しています。

2025年問題に対応するため、国は人材確保や社会保障費の見直しなどに取り組んでいます。介護現場でもICTの導入や外国人労働者の受け入れ、労働環境の整備などを進める必要があるでしょう。

しかし、2040年には高齢化がさらに進み、人材不足や地域格差の拡大が懸念されています。それぞれの事業所では、長期的な視点と持続可能な医療・介護の仕組みを構築し、安心して暮らせる地域社会を目指すことが重要です。

監修者プロフィール

渡口 将生

介護福祉士

介護支援専門員

認知症実践者研修終了

福祉住環境コーディネーター2級

介護福祉士として10年以上介護現場を経験。その後、介護資格取得のスクール講師・ケアマネジャー・管理者などを経験。現在は介護老人保健施設で支援相談員として勤務。介護の悩み相談ブログ運営中。NHKの介護番組に出演経験あり。現在は、介護相談を本業としながら、ライター活動をおこなっており、記事の執筆や本の出版をしている。